Fiction et fictionnalité auctoriales dans les littératures d’Asie

Appel à communications pour un colloque à l'Université Sorbonne nouvelle, Paris, 26-27 mars 2026

Par Maëlle SAVINA le 18 juillet 2025

Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 26 et 27 mars 2026

Appel à communications

Organisation : Ashvini Chandrakumar et Maëlle Savina

Échéance de l’appel : 27 octobre 2025

Contact : ashvini.chandrakumar@sorbonne-nouvelle.fr, maelle.savina@sorbonne-nouvelle.fr

Appel à communications

Fiction et fictionnalité auctoriales dans les littératures d’Asie

Dans la théorie littéraire issue de la tradition européenne, la question de l'auteur·rice et de sa figuration fictionnelle sont cruciales et au cœur de nombreux débats, depuis la création des privilèges jusqu'à la « mort de l’auteur » proclamée par Barthes qui reconnaît toutefois la nécessité de cette figure dans Le Plaisir du texte (1973). Par la suite, des études invitent à repenser « la figure de l’auteur » (Couturier, 1995), « l’image de l’auteur » (Amossy, 2009) ou encore « l’écrivain imaginaire » (Diaz, 2007). L’intérêt scientifique pour ce sujet reste d’actualité : en attestent les colloques « Posture d’auteurs : du Moyen-Âge à la modernité » (2013, Lausanne) et « La figure de l’auteur entre hier et aujourd’hui : Posture(s) et esthétique(s) » (2023, Sfax). Par ailleurs, des œuvres récentes jouent avec le rapport entre le réel et des dispositifs de fictionnalité auctoriale (Triste tigre, Neige Sinno, 2023 ou Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle Yon, 2025).

Toutefois, ces questionnements ont porté pour l’essentiel sur les littératures européennes. Comme l’affirme Étiemble au sujet des genres littéraires dans ses Essais de littérature (vraiment) générale (1975), inclure les littératures d’Asie renforce l’intérêt théorique et herméneutique de la recherche en littérature comparée. Dans la continuité d’Étiemble, nous souhaitons poursuivre ces réflexions théoriques et terminologiques à propos de la figure fictionnelle de l’écrivain·e, en élargissant le champ d’études aux littératures asiatiques, sans restriction générique ou chronologique. À partir d’une lecture du Dit du Genji par exemple, Françoise Lavocat analyse une conception de la fictionnalité dans le Japon médiéval et affirme que « rares sont les cultures où personne n’a eu l’intuition de la capacité de l’imagination à créer des mondes » (Lavocat 2016 : 202-203). Plusieurs questions se posent alors : quelles sont les modalités de représentation de l’auteur·rice en Asie ? Quelles méthodologies peuvent être employées pour établir une comparaison ? Comment faire cohabiter l’héritage théorique occidental sur la fiction et l’auteur·rice avec des théories asiatiques méconnues en Europe ? Dans la théorie littéraire tamoule, le poète peut être désigné par plusieurs termes : kavi (கவி), pulavar (புலவர்) voire cittar (சித்தர்). Ils renvoient à des réalités et des représentations différentes (Chevillard, 2014). Cet exemple invite à enrichir et à réexaminer les terminologies auctoriales et les notions qui permettent de les étudier (narratologie, genres, etc.) en prenant en compte les langues et littératures d’Asie.

1 - Fiction et fictionnalité de l’auteur·trice dans ses propres œuvres

Un premier aspect concerne la façon dont les auteurs·rices utilisent la fiction et la fictionnalité pour construire leur propre image : par la construction narrative d’une image de soi dans la fiction (un masque, une persona), par une représentation construite au sein du texte (un ethos) ou bien par une posture assumée dans le paratexte. Jérôme Meizoz (« Ce que l’on fait dire au silence : posture, ethos, image d’auteur », 2009), distingue l’image que cherche à renvoyer l’auteur·rice de celle qui est perçue par les lecteurs et lectrices. Dans certains genres, comme le watakushi-shōsetsu au Japon, traduit littéralement par « roman du “je” », ces présences de l’auteur·rice au sein des œuvres sont empreintes d’ambiguïté. Le shishōsetsu renforce l’équivoque entre auteur, narrateur et personnage dans un récit à la première personne . L’auteur·rice peut se dissimuler par le biais de procédés narratifs ou d’une persona identifiable par ses lecteurs ; c’est le cas dans Déchéance d’un homme (1948) qui participe à intégrer le pessimisme à la représentation auctoriale de Dazai Osamu 太宰治.

Le statut fictionnel d’un texte peut alors être remis en question : l’auteur apparaît dans des adresses directes au lecteur (Rabelais, Scarron), mais il peut également travestir les instances narratives, à travers un narrateur non fiable (Piranesi, Susanna Clarke, 2020) ou bien une métalepse, qui permettent de traduire ce franchissement de niveaux narratifs. Les modalités narratives sont nombreuses et l’auteur·rice peut se métamorphoser : de bête (Je suis un chat, Natsume Sōseki 夏目漱石, 1906 ; Mon oncle le jaguar, João Guimarães Rosa, 1969), il peut se faire avatar divin. Dans l'épopée indienne antique, le Mahābhārata, l’auteur se fictionnalise sous la forme de Ganesh, dieu de la sagesse à tête d’éléphant, au fil des différentes versions vernaculaires du texte en Asie du Sud et du Sud-Est. Ce récit lui serait dicté par Vyāsa, personnage et narrateur, qui incarne à son tour l’auteur.

Ainsi, les dispositifs de fictionnalité employés sont nombreux : récits enchâssés où se multiplient les figures auctoriales et où se superposent les niveaux narratifs (Boccace, Marguerite de Navarre) ou bien les fausses biographies. « Mao Ying zhuan » 毛穎傳 de Han Yu 韓愈, présenté et traduit par Han Jingjing, retrace la biographie d’un individu a priori réel, puisqu’elle respecte les codes du genre (famille, récit de sa vie, etc.). Comme l’indique Han Jingjing, le protagoniste est en réalité un pinceau. L’auteur peut ainsi recourir à des formes narratives identifiables, à un genre précis, en imiter les codes et renvoyer à une référentialité supposée. Les Lettres portugaises (1669) en sont un exemple bien connu. La présence de divers dispositifs fictionnels au fil des siècles, si elle n’atteste pas d’une théorie unifiée de la fiction, montre toutefois que de nombreux auteurs ont joué avec la manière de se représenter.

2 - Fiction et fictionnalité de l’auteur·rice hors les murs

Parmi ces dispositifs, Gérard Genette (Seuils, 1987) mentionne notamment les préfaces fictionnelles. Il dévoile ainsi le jeu ludique entre l’auteur, sa représentation fictive et le lecteur dans les seuils, à l’image de la construction fictionnelle de Mishima Yukio 三島由紀夫, véritable metteur en scène de soi dans ses œuvres et ses paratextes. Dans le théâtre de l’Inde ancienne, la mise en abyme du dramaturge participe à sa représentation métathéâtrale. Le drame de Kâlidâsa कालिदास Shakuntalâ s’ouvre par un prologue où le directeur de la troupe mentionne l’auteur et annonce sa pièce nouvelle. L’apparition de l’auteur dans ce seuil connaît un succès jusqu’en Europe au XIXe siècle (Le Blanc, 2014) avant d’être redécouvert récemment (agrégation de lettres, 2023-2024). Par ailleurs, en Inde, différentes anthologies exaltent sa légende de grand poète et de « serviteur de Kali » (Ebbesen, 1995). La portée de la réception peut donc rendre une figure d’auteur plus ou moins familière.

Yan Lianke 阎连科, autre auteur récemment étudié lors de l’agrégation de lettres, (2024-25), nous invite à considérer comment ces jeux de fictionnalisation auctoriale se manifestent. Dans son discours de réception du prix Hongloumeng (présenté et traduit par Gan Lu), il associe l’écrivain à la fois à un archétype espagnol, Don Quichotte, à un personnage chinois, Ah Q ou encore au « cheval enchanté » des Mille et une nuits. La fabrication fictionnelle de l’écrivain s’inscrit dans un dialogue diachronique complexe où se mêlent divers modèles. En Asie, quelles images de l’écrivain·e se construisent et dans quel imaginaire culturel s’inscrivent-elles ?

Les discours ou les entretiens peuvent être le lieu d’une mise en scène de soi par l’auteur·ice. José-Luis Diaz les a théorisés à travers la notion de « scénographies auctoriales comme techniques de marketing », qui créent un « écrivain imaginaire » voire un « écrivain-type » (2019 : 46-7). Balzac, vedette de sa propre vie, incarne bien ces pratiques; la presse et les médias ont contribué à sa fictionnalisation, jusqu’à en faire un personnage. Quelles seraient alors les modalités de mise en scène auctoriales employées dans les littératures d’Asie ?

Au-delà des auteurs ou autrices, la constitution du corpus ainsi que le choix d’un nom contribuent à ériger une figure fictionnelle à l’instar de la poétesse tamoule Avvaiyar ஔவையார், dont le nom désigne une vieille femme, sage et respectable. Selon Abithana Chintamani (An encyclopaedia of Tamil literature, 1910), il pourrait renvoyer à trois poétesses de différentes époques, du Ier au XIIIe siècle. La mise en recueil de ses poèmes et la création d’anthologies (Puṟanāṉūṟu, Les quatre cents puram) élaborent une figure emblématique. Cette représentation se retrouve dans les arts, où elle apparaît toujours sous les traits d’une vieille ermite.

Ainsi, la figure auctoriale se manifeste dans ses représentations diégétiques et au-delà, à travers le paratexte, l’épitexte public, l’épitexte privé, voire l’iconographie. Nous souhaiterions ouvrir une réflexion non exhaustive mais qui prendrait en compte la diversité et l’intérêt des littératures d’Asie. Les objectifs sont de nourrir les questionnements sur la fiction et fictionnalité de l’auteur·rice et de mettre en lumière l’importance de ces littératures et de leur transmission.

—

Organisation : Ashvini Chandrakumar, Maëlle Savina

Comité scientifique : Françoise Lavocat, Claudine Le Blanc, Tristan Mauffrey, Nina Soleymani Majd

Échéance de l’appel : 27 octobre 2025

Date de l’évènement : 26 et 27 mars 2026

Lieu de l’événement : Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Contact : ashvini.chandrakumar@sorbonne-nouvelle.fr, maelle.savina@sorbonne-nouvelle.fr

—

Pour une bibliographie indicative, voir ici: https://www.fabula.org/actualites/128655/fiction-et-fictionnalite-auctoriales-dans-les-litteratures-d-asie.html

AAC/ CFP : Star Trek, dynamiques d’une fabrique de mondes : expansion, variation, densification

Appel à communications ouvert jusqu'au 15 janvier 2026

Par Jessy NEAU le 9 septembre 2025

AAC/ CFP : Star Trek, dynamiques d’une fabrique de mondes : expansion, variation, densification / Star Trek, Dynamics of a World-Building Factory : Expansion, Variation, Densification (Paris)

https://startrekparis2026.wordpress.com/

[English version will follow.]

Depuis les soixante ans qui nous sépareront bientôt de sa première diffusion le 8 septembre 1966, Star Trek s’est imposé comme un univers de fiction proliférant, transmédiatique et intergénérationnel que l’on peut diviser en trois grandes ères. La première est celle des débuts hésitants de la première série télévisée, dénommée désormais Star Trek: The Original Series (1966-1969) et de sa continuation animée (1973-1974). La deuxième, amorcée dès 1979 par la sortie au grand écran de Star Trek: The Motion Picture, s’est poursuivi au cinéma (9 films entre 1982 et 2002) et dans de nombreuses séries télévisées dérivées : The Next Generation (1987-1994), Deep Space Nine (1993-1999), Voyager (1995-2001) et Enterprise (2001-2005). La troisième ère, encore en cours, débute également au cinéma en 2009 par un reboot de la franchise au gré d’une trilogie lancée par J.J. Abrams qui s’est conclue en 2016. Depuis, c’est la continuité initiale du monde fictionnel qui est développée par des préquelles et suites télévisuelles sur les plateformes de vidéos à la demande (SVoD) : Discovery (2017-2024), Picard (2020-2023), Strange New World (2022-), sans compter les séries d’animation et un téléfilm. À ces œuvres audiovisuelles, il faut ajouter de nombreux romans, bandes dessinées, fanfictions et jeux vidéo.

Au fil des années et à travers les médias, l’ambition de la franchise est restée la même : décrire un futur relativement proche (XXIIe à XXVe siècles, avec une incursion plus récente au XXXIIe siècle), imaginé par son créateur, Gene Roddenberry, comme une utopie, quoiqu’elle a pu proposer à l’occasion des moments plus sombres ou pessimistes. Dans Star Trek, l’humanité a su surmonter les obstacles politiques, écologiques et moraux du XXIe siècle pour atteindre les étoiles et participer à la création de la Fédération des Planètes Unies, rassemblant de nombreuses civilisations extraterrestres à travers la galaxie, séparée en quatre immenses quadrants.

Évidemment, si cette série de science-fiction utopique est née dans les années 1960, ce n’est sans doute pas un hasard. La première version, qui apparaît alors que la course à l’espace et la révolution sexuelle éveillent les imaginations, peut également être vue comme un reflet critique des tensions de la guerre froide et des débats de société états-uniens dans les années 1960, notamment les luttes pour les droits civiques. Il faut dire que la présence d’acteurs russe et japonais et d’une actrice afro-américaine pour interpréter certains des officiers sur le pont du USS Enterprise n’est pas passée inaperçue, tout comme le premier baiser à transcender les tabous raciaux de la télévision américaine de l'époque. Mais le relatif progressisme (plusieurs ont pointé ses limites depuis) de Star Trek n’était pas que dans la production, il alimentait également les scénarios qui proposaient chaque semaine une nouvelle planète et ses habitants, une planète qui élargissait le monde fictionnel toujours en expansion et qui permettait d’aborder différents enjeux politiques ou culturels par analogie. On note ainsi que l’expansion est une dynamique structurante de la franchise dès ses origines. Cette volonté se prolonge d’ailleurs aujourd’hui : chaque époque a sa version de Star Trek qui aborde ses problèmes spécifiques ou plus universels. The Next Generation apparaît alors que Ronald Reagan est au pouvoir et déconstruit certains des acquis des luttes sociales des années 1960; Voyager propose un personnage de femme capitaine forte, mais conservatrice et parfois assez autoritaire, alors que le féminisme subit des contrecoups; Discovery s’intéresse aux enjeux de la diversité sexuelle (orientation sexuelle et genre); Picard aborde la question des réfugiés environnementaux et l’intelligence artificielle, etc.

Ce n’est donc pas surprenant si, depuis les années 1990, Star Trek est devenu un objet d’étude privilégié dans les cultural studies anglo-saxonnes, dans les études sur les médias populaires et sur la science-fiction, mais ces études demeurent très rares du côté francophone. La plupart des travaux sont centrés sur ses dimensions idéologiques, politiques et sociales. Mentionnons l’apparition très tôt d’analyses des représentations raciales (Bernardi 1998, Kilgore 2003, Mittermeier and Spychala 2020), de lectures sociopolitiques plus larges (Reagin 2013, Booker 2018), de travaux sur le genre (Farghali et Bacon 2017, Mittermeier and Spychala 2020, Millsap-Spears 2024) ou sur la diplomatie galactique (Gonzalez 2015).

Pourtant, si l’univers Star Trek a suscité une quantité impressionnante d’analyses critiques, peu de travaux prennent pour objet principal la construction de son monde fictionnel en tant que telle — sa logique interne, sa narrativité transmédiatique, sa plasticité ontologique. L’exception notable est le champ des fan studies qui examine comment les communautés de fans participent à l’expansion, la critique ou la réécriture du canon (Jenkins 1992, Falzone 2005, Drushel 2013), mais sans toujours en articuler les implications esthétiques ou narratives. Pourtant, dès ses débuts, Star Trek est envisagé par certains, comme Michael Moorcock (1968), comme un véritable tournant pour la fiction et la narration, inaugurant une exigence nouvelle de diversité narrative, d’engagement social avec les spectateurs et de franchissement des frontières de genre, intégrant une interpénétration des textes savants avec des formes populaires.

Il semble donc aujourd’hui nécessaire d’interroger Star Trek sous l’angle de ses pratiques narratives, esthétiques et mythopoétiques (Kapell 2010), en recentrant l’attention sur les modalités de sa construction fictionnelle. Loin de rejeter les approches politiques et culturelles qui ont dominé la recherche sur Star Trek, ce colloque entend les prolonger dans une autre direction, en interrogeant ce que signifie « fabriquer des mondes » dans et autour de Star Trek. Le présent colloque, qui célèbre les 60 ans de la franchise, souhaite ainsi déplacer le regard vers le worldbuilding de Star Trek, entendu non comme un arrière-plan figé, mais comme un processus dynamique, un système en expansion, parfois en contradiction, toujours en transformation. Cet univers, qui articule continuités et ruptures à travers ses nombreuses itérations, offre un terrain privilégié pour penser la création d’univers cohérents dans leur plasticité même, ainsi que les tensions entre continuité, divergence et reprise; utopie, dystopie et uchronie; récit, imaginaire et encyclopédisme.

Par ailleurs, la dimension encyclopédique de l’univers de Star Trek est parfois si patente qu’elle a alimenté la publication d’ouvrages qui traitent son matériau fictionnel – envisagé comme un « bien expressif » (Kavanagh et al 2001) – comme le feraient de véritables encyclopédies (Ruditis 2013). Et c’est sans compter le megatext science fictionnel (Broderick 1995) et la xénoencyclopédie (Saint-Gelais 1999) qu’il a largement contribué à construire et à alimenter : vaisseaux spatiaux, téléporteurs, communicateurs et scanners, traducteurs universels, androïdes, fédération de planètes, directive première et protocole de premier contact, etc. Les exemples de novums qui ont construit le monde fictionnel de Star Trek avant de devenir des éléments incontournables de tout space opera abondent.

Dans le cadre de ce colloque, nous vous invitons à réfléchir à la fabrique de l’univers de Star Trek, bien plus vaste qu’un simple monde possible, selon une pluralité d’approches : narratologique, esthétique, sémiotique, intertextuelle, médiologique ou anthropologique. Il pourra notamment s’agir de questionner :

- les modalités du récit dans Star Trek : formes sérielles, transmédiatiques, épisodes expérimentaux, dispositifs d’embrayage ou de reconfiguration du monde diégétique;

- les tensions entre cohérence et contradiction dans l’univers étendu (continuité, retcon, paradoxes temporels, mondes parallèles);

- les dimensions esthétiques des mondes Star

Trek : architecture, design, modes de corporéité, rapports aux

technologies;

l’invention de langues comme le klingon (Lecercle 2015) comme poétique de l’altérité ou le traducteur universel comme politique de l’universalisme; - l’exploration spatiale, le voyage temporel et le

monde virtuel (holodeck/holosuite) comme modes d’expansion

fictionnelle;

l’utilisation des mécanismes de l’Histoire humaine et de la mythologie dans la création par analogie de mondes, de peuples et de planètes; - les réemplois, détournements intertextuels (science-fiction « classique », tragédie shakespearienne, figures du roman policier ou du roman maritime, mais aussi productions dérivées, pastiches [The Orville, Galaxy Quest, Dans une galaxie près de chez vous, etc.], hommages, parodies ou fanfictions);

- les interactions entre texte officiel et productions faniques (fanlore, slash fiction, encyclopédies communautaires) comme autant de reconfigurations du monde partagé.

Ce colloque propose donc de rejoindre les débats actuels sur la narratologie transmédiale (Baroni 2017) et sérielle (Letourneux 2017, Favard 2018, Machinal 2020), sur la fiction spéculative (Forêt et Yulmuk-Bray 2024, Stengers 2020 et 2000), la poétique du mythe et la construction contemporaine des mondes imaginaires (Kapell 2010, Besson 2015). Il s’agit ainsi de penser Star Trek non seulement comme un miroir critique du monde, mais aussi comme une machine fictionnelle et narrative, autoréflexive, en expansion constante, qui pose des questions fondamentales sur la narration (du point de vue de sa création comme de sa réception), la cohérence, la norme et l’altérité.

Le colloque aura lieu du jeudi 17 au samedi 19 septembre 2026 au Collège britannique à la Cité internationale à Paris. Les propositions de communication (25 min) d’un maximum de 350 mots, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 15 janvier 2026 à l’adresse suivante : startrekparis2026@gmail.com. Les communications pourront être en français ou en anglais.

Comité d’organisation : Elaine Després (Université du Québec à Montréal), Florent Favard (Université de Lorraine, CREM), Anaïs Guilet (Université Savoie Mont Blanc, Laboratoire LLSETI), Hélène Machinal (Université Rennes 2, ACE) et Jessy Neau (Université de Poitiers, FoReLLIS).

Bibliographie

- Baroni, Raphaël. (2017). « Pour une narratologie transmédiale ». Poétique, no 182 (2), pp. 155-175.

- Bernardi, Daniel. (1998). Star Trek and History: Race-Ing toward a White Future. New Brunswick : Rutgers UP.

- Besson, Anne (2015). Constellations. Des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain. Paris : CNRS edition.

- Booker, M. Keith (2018). Star Trek: A Cultural History. New York : Rowman & Littlefield.

- Broderick, Damien (1995). Reading by Starlight: Postmodern Science Fiction. New York : Routledge.

- Després, Elaine (2020). « La sentience des androïdes : de Star Trek à Westworld ». Dans J.-F. Chassay et I. Boof-Vermesse (dir.), L’âge des postmachines, Montréal : PUM, pp. 73-92.

- Després, Elaine (2019), « Voyage (impromptu et déroutant) au bout de l’univers », Otrante, art et littérature fantastique, no 46, automne, pp. 13-33.

- Drushel, Bruce E. (dir.) (2013). Fan Phenomena: Star Trek. Bristol : Intellect Books.

- Falzone, Paul J. (2005). « The Final Frontier Is Queer: Aberrancy, Archetype and Audience Generated Folklore in K/S Slashfiction ». Western Folklore, été-automne, vol. 64, no 3/4, pp. 243-261. https://www.jstor.org/stable/25474751.

- Farghali, Nadine et Bacon, Simon (2017). To Boldly Go. Essays on Gender and Identity in the Star Trek Universe. Jefferson : McFarland.

- Favard, Florent (2018). Le récit dans les séries de science-fiction. De Star Trek à X-Files. Paris : Armand Colin.

- Favard, Florent et Hélène Machinal (dir.) (2019). « La sérialité en question ». TV/series, no 13.

- Favard, Florent et Hélène Machinal (dir.) (2022). « Séries télévisées de science-fiction ». Res Futurae, no 19.

- Forêt, Marceau et Yulmuk-Bray, Ketzali (2024). « Nouvelle alliance entre science et fiction ». Revue critique de fixxion française contemporaine, no 28. https://doi.org/10.4000/11u01

- Gonzalez, Georges A. (2015). The Politics of Star Trek. Justice, War, and the Future. New York : Palgrave MacMillan.

- Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York : New York University Press.

- Jenkins, Henry (1992). Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York : Routledge.

- Kapell, Matthew Wilhelm (dir.) (2010). Star Trek as Myth: Essays on Symbol and Archetype at the Final Frontier. Jefferson : McFarland.

- Kilgore, De Witt Douglas (2003). Astrofuturism: Science, Race, and Visions of Utopia in Space. Philadelphie : University of Pennsylvania Press.

- Lecercle, Jean-Jacques (2015). « Bleghbe’chugh vaj blHegh! From an Ethics of Alterity to a Politics of Style ». Dans M. Rospide et S. Sorlin (dir.), The Ethics of Alterity : New perspectives on Genre Literature, Cambridge Publishers, pp. 14-32.

- Letourneux, Matthieu (2017). Fictions à la chaîne. Paris : Seuil, coll. « Poétique ».

- Machinal, Hélène (2020). Posthumains en série. Tours : Presses universitaires François-Rabelais.

- Millsap-Spears, Carey (2024). Star Trek Discovery and the Female Gothic. Lanham : Lexington Books.

- Mittell, Jason (2015). Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York: NYU Press.

- Mittermeier, Sabrina et Garcia-Siino, Leimar (dir.) (2022). The Routledge Handbook of Star Trek. New York : Routledge.

- Mittermeier, Sabrina et Spychala, Mareile (dir.) (2020). Fighting for the Future – Essays on Star Trek: Discovery. Liverpool : Liverpool University Press.

- Neau, Jessy (2024). « Star Trek : The Next Generation (1987-1994) ; un procès caché de l’humanité en sept saisons », TV/Series, no 23. https://doi.org/10.4000/12lhs

- Reagin, Nancy (2013). Star Trek and History. Hoboken : Wiley.

- Ruditis, Paul (2013). Star Trek: The Visual Dictionary: The Ultimate Guide to Characters, Aliens, and Technology. Londres : DK.

- Saint-Gelais, Richard (1999). L’empire du pseudo. Modernités de la science-fiction. Québec : Nota Bene.

- Stengers, Isabelle (2020). « Ursula Le Guin-Penser en mode SF ». Épistémocritique, hors série, https://epistemocritique.org/ursula-le-guin-penser-en-mode-sf/

- Stengers, Isabelle (2000). « Science-fiction et expérimentation ». Dans Philosophie et science-fiction, Bruxelles: Vrin.

********************************************

Star Trek, Dynamics of a World-Building Factory :

Expansion, Variation, Densification

Call for papers - International conference

Since its first broadcast on September 8, 1966, Star Trek has established itself as a prolific, transmedia, and intergenerational fictional universe that can be divided into three major eras. The first is that of the tentative beginnings of the first television series, now known as Star Trek: The Original Series (1966-1969), and its animated continuation (1973-1974). The second era began in 1979 with the release of Star Trek: The Motion Picture and continued with nine films between 1982 and 2002, as well as numerous spin-off television series: The Next Generation (1987-1994), Deep Space Nine (1993-1999), Voyager (1995-2001) and Enterprise (2001-2005). The third era, which is still ongoing, also began in the cinema in 2009 with a reboot of the franchise in the form of a trilogy launched by J.J. Abrams, which concluded in 2016. Since then, the initial continuity of the fictional world has been developed through prequels and sequels on video-on-demand (SVoD) platforms: Discovery (2017-2024), Picard (2020-2023), Strange New World (2022-), not to mention animated series and a TV movie. In addition to these audiovisual works, there are numerous novels, comic books, fan fiction, and video games.

Over the years and across media platforms, the franchise's ambition has remained the same: to depict a relatively near future (from the 22nd to 25th centuries, with a more recent foray into the 32nd century), imagined by its creator, Gene Roddenberry, as a utopia, even though it has occasionally offered darker or more pessimistic moments. In Star Trek, humanity has overcome the political, ecological, and moral obstacles of the 21st century to reach for the stars and participate in the creation of the United Federation of Planets, bringing together numerous alien civilizations across the galaxy, divided into four immense quadrants.

Of course, it is probably no coincidence that this utopian science fiction series was created in the 1960s. The first version, which appeared at a time when the space race and the sexual revolution were capturing people's imaginations, can also be seen as a critical reflection of the tensions of the Cold War and the social debates in the United States in the 1960s, particularly the civil rights movements. Obviously, the presence of Russian, Japanese, and African-American actors playing some of the officers on the bridge of the USS Enterprise did not go unnoticed, nor did the first interracial kiss on American television. But Star Trek's relative progressiveness (it has since been nuanced by many) was not limited to the production; it also fueled the scripts, which each week presented a new planet and its inhabitants, a planet that expanded the ever-growing fictional world and allowed different political and cultural issues to be addressed by analogy. It is clear that expansion has been a defining dynamic of the franchise since its inception. This desire continues today: each era has its own version of Star Trek that addresses its specific or more universal problems. The Next Generation appeared while Ronald Reagan was in power and dismantled some of the gains made by the social struggles of the 1960s. Voyager introduced a strong female captain, yet she was also quite conservative and sometimes even authoritarian, but the context was that of a feminist backlash. Discovery focuses on issues of sexual diversity (sexual orientation and gender); Picard addresses the issue of environmental refugees and artificial intelligence, etc.

It is therefore not surprising that, since the 1990s, Star Trek has become a favored subject of study in Anglo-Saxon cultural studies, popular media studies, and science fiction studies, but such studies remain very rare in the French-speaking world. Most of the work focuses on its ideological, political, and social dimensions. Noteworthy are the early analyses of racial representations (Bernardi 1998, Kilgore 2003, Mittermeier and Spychala 2020), broader sociopolitical readings (Reagin 2013, Booker 2018), works on gender (Farghali and Bacon 2017, Mittermeier and Spychala 2020, Millsap-Spears 2024) and galactic diplomacy (Gonzalez 2015).

However, while the Star Trek universe has been the subject of an impressive amount of critical analysis, few works focus primarily on the construction of its fictional world as such—its internal logic, transmedia narrativity, and ontological plasticity. The notable exception is the field of fan studies, which examines how fan communities participate in the expansion, critique, or rewriting of the canon (Jenkins 1992, Falzone 2005, Drushel 2013), but without always articulating the aesthetic or narrative implications. Yet, from its inception, Star Trek has been viewed by some, such as Michael Moorcock (1968), as a true turning point for fiction and storytelling, ushering in a new demand for narrative diversity, social engagement with viewers, and the crossing of genre boundaries, integrating an interpenetration of scholarly texts with popular forms.

It therefore seems necessary today to examine Star Trek from the perspective of its narrative, aesthetic, and mythopoetic practices (Kapell 2010), refocusing attention on the modalities of its fictional construction. Far from rejecting the political and cultural approaches that have dominated research on Star Trek, this conference aims to extend them in another direction, by questioning what it means to “make worlds” in, around or from Star Trek. This conference, which celebrates the franchise's 60th anniversary, thus seeks to shift the focus to the worldbuilding of Star Trek, understood not as a fixed backdrop, but as a dynamic process, an expanding system, sometimes contradictory, always in transformation. This universe, which articulates continuities and ruptures through its many iterations, offers a privileged terrain for thinking about the creation of universes that are coherent in their very plasticity, as well as the tensions between continuity, divergence, and revival; utopia, dystopia, and uchronia; narrative, imagination, and encyclopedism.

Furthermore, the encyclopedic dimension of the Star Trek universe is sometimes so obvious that it has fueled the publication of works that treat its fictional material—considered an “expressive good” (Kavanagh et al 2001)—as real encyclopedias would (Ruditis 2013). And that's not to mention the science fiction megatext (Broderick 1995) and the xenoencyclopedia (Saint-Gelais 1999) that it has largely contributed to building and feeding: spaceships, teleporters, communicators and scanners, universal translators, androids, federation of planets, prime directive and first contact protocol, etc. There are countless examples of novums that built the fictional world of Star Trek before becoming essential elements of any space opera.

As part of this symposium, we invite you to reflect on the construction of the Star Trek universe, which is much broader than a simple possible world, using a variety of approaches: narratological, aesthetic, semiotic, intertextual, mediological, or anthropological. This may involve questioning:

- the narrative modalities in Star Trek: serial forms, transmedia forms, experimental episodes, devices for linking or reconfiguring the diegetic world;

- the tensions between coherence and contradiction in the extended universe (continuity, retcon, temporal paradoxes, parallel worlds);

- the

invention of languages such as Klingon (Lecercle 2015) as a poetics of

otherness, or the universal translator as a politics of universalism;

space exploration, time travel, and the virtual world (holodeck/holosuite) as modes of fictional expansion; - the use of mechanisms from human history and mythology in the creation, by analogy, of worlds, peoples, and planets;

- reuse and intertextual appropriation (classic science fiction, Shakespearean tragedy, characters from detective novels or maritime novels, but also derivative works, pastiches [The Orville, Galaxy Quest, Dans une galaxie près de chez vous, etc.], tributes, parodies, and fan fictions);

- the interactions between official texts and fan productions (fanlore, slash fiction, community encyclopedias) as reconfigurations of the shared world.

This symposium therefore aims to join the current debates on transmedia (Baroni 2017) and seriality (Mittell 2015, Letourneux 2017, Favard 2018, Machinal 2020) narratology, speculative fiction (Forêt and Yulmuk-Bray 2024, Stengers 2020 and 2000), the poetics of myth, and the contemporary construction of imaginary worlds (Kapell 2010, Besson 2015). The aim is therefore to think of Star Trek not only as a critical mirror of the world, but also as a fictional and narrative machine, self-reflexive and constantly expanding, which raises fundamental questions about narration (from the point of view of both its creation and its reception), coherence, norms, and otherness.

The conference will take place from Thursday, September 17 to Saturday, September 19, 2026, at the British College at the Cité internationale in Paris. Proposals for papers (25 min) of no more than 350 words, accompanied by a short bio-bibliographical note, should be sent before January 15, 2026, to the following address: startrekparis2026@gmail.com. Papers may be in French or English.

Organizing committee: Elaine Després (University of Quebec in Montreal), Florent Favard (University of Lorraine, CREM), Anaïs Guilet (University of Savoie Mont Blanc, LLSETI Laboratory), Hélène Machinal (University of Rennes 2, ACE) and Jessy Neau (University of Poitiers, FoReLLIS).

Bibliography

- Baroni, Raphaël. (2017). “Pour une narratologie transmédiale”. Poétique, no 182 (2), pp. 155-175.

- Bernardi, Daniel. (1998). Star Trek and History : Race-Ing toward a White Future. New Brunswick: Rutgers UP.

- Besson, Anne (2015). Constellations. Des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain. Paris: CNRS edition.

- Booker, M. Keith (2018). Star Trek: A Cultural History. New York: Rowman & Littlefield.

- Broderick, Damien (1995). Reading by Starlight: Postmodern Science Fiction. New York: Routledge.

- Després, Elaine (2020). “La sentience des androïdes : de Star Trek à Westworld”. In J.-F. Chassay and I. Boof-Vermesse (eds), L’âge des postmachines, Montréal: PUM, pp. 73-92.

- Després, Elaine (2019), “Voyage (impromptu et déroutant) au bout de l’univers”. Otrante, art et littérature fantastique, no 46, automne, pp. 13-33.

- Drushel, Bruce E. (ed) (2013). Fan Phenomena: Star Trek, Bristol: Intellect Books.

- Falzone, Paul J. (2005). “The Final Frontier Is Queer: Aberrancy, Archetype and Audience Generated Folklore in K/S Slashfiction”. Western Folklore, summer-fall, vol. 64, no 3/4, pp. 243-261. https://www.jstor.org/stable/25474751.

- Farghali, Nadine and Bacon, Simon (2017). To Boldly Go. Essays on Gender and Identity in the Star Trek Universe. Jefferson: McFarland.

- Favard, Florent (2018). Le récit dans les séries de science-fiction. De Star Trek à X-Files. Paris: Armand Colin.

- Favard, Florent et Hélène Machinal (dir.) (2019). “La sérialité en question”. TV/series, no 13.

- Favard, Florent et Hélène Machinal (dir.) (2022). “Séries télévisées de science-fiction”. Res Futurae, no 19.

- Forêt, Marceau et Yulmuk-Bray, Ketzali (2024). “Nouvelle alliance entre science et fiction”. Revue critique de fixxion française contemporaine, no 28. https://doi.org/10.4000/11u01

- Gonzalez, Georges A. (2015). The Politics of Star Trek. Justice, War, and the Future. New York: Palgrave MacMillan.

- Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.

- Jenkins, Henry (1992). Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York: Routledge.

- Kapell, Matthew Wilhelm (ed) (2010), Star Trek as Myth: Essays on Symbol and Archetype at the Final Frontier. Jefferson: McFarland.

- Kilgore, De Witt Douglas (2003). Astrofuturism: Science, Race, and Visions of Utopia in Space. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

- Lecercle, Jean-Jacques (2015). “Bleghbe’chugh vaj blHegh! From an Ethics of Alterity to a Politics of Style”. In M. Rospide and S. Sorlin (eds), The Ethics of Alterity : New perspectives on Genre Literature, Cambridge: Cambridge Publishers, pp. 14-32.

- Letourneux, Matthieu (2017). Fictions à la chaîne. Paris: Seuil.

- Machinal, Hélène (2020). Posthumains en série. Tours: Presses universitaires François-Rabelais.

- Millsap-Spears, Carey (2024). Star Trek Discovery and the Female Gothic. Lanham: Lexington Books.

- Mittell, Jason (2015). Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York: NYU Press.

- Mittermeier, Sabrina and Garcia-Siino, Leimar (eds) (2022). The Routledge Handbook of Star Trek. New York: Routledge.

- Mittermeier, Sabrina and Spychala, Mareile (eds) (2020). Fighting for the Future – Essays on Star Trek: Discovery. Liverpool: Liverpool University Press.

- Neau, Jessy (2024). “Star Trek: The Next Generation (1987-1994) : un procès caché de l’humanité en sept saisons”, TV/Series, no 23. https://doi.org/10.4000/12lhs

- Reagin, Nancy (2013). Star Trek and History. Hoboken: Wiley.

- Ruditis, Paul (2013). Star Trek: The Visual Dictionary: The Ultimate Guide to Characters, Aliens, and Technology. London: DK.

- Saint-Gelais, Richard (1999). L’empire du pseudo. Modernités de la science-fiction. Québec: Nota Bene.

- Stengers, Isabelle (2020). “Ursula Le Guin-Penser en mode SF”. Épistémocritique, hors série, https://epistemocritique.org/ursula-le-guin-penser-en-mode-sf/

- Stengers, Isabelle (2000). “Science-fiction et expérimentation”. In Philosophie et science-fiction, Bruxelles: Vrin.

https://startrekparis2026.wordpress.com/

Helsinki: Seminar on the question of Fictionality

deadline: 15 August 2025

Par Kai MIKKONEN le 7 juillet 2025

The keynote speaker will be Nicholas Paige, Professor of French Literature, University of California/Berkeley.

Other invited speakers include: Associate professor Alexander Yudin, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine (online), and PhD Juulia Jaulimo (University of Helsinki). Postdoc researcher Daria Kondakova (University of Helsinki, formerly Dragomanov University, Kyiv) will provide comments to Alexander Yudin’s presentation.

Professor Paige is best known for his Technologies of the Novel: Quantitative Data and the Evolution of Literary Systems (Cambridge UP, 2021), which aims to be the first quantitative history of the novel via a systematic sampling of French- and English-language novels over the years 1600-1830, and Before Fiction: The Ancien Régime of the Novel (U Penn Press, 2011) that provides a history of the novel from the point of view of fictionality. Fictionality here refers mainly to the notion that literary characters need not be “real people” but can still be credible and compelling. Please see Prof. Paige’s home page: https://french.berkeley.edu/people/nicholas-paige

Please get in touch with me if you are interested in participating in the meeting and giving a paper. The event is organized as part of the research seminar in literary studies and under the auspices of the Method and Matter research network at the University of Helsinki. The deadline for proposals is 15 August 2025.

Contact: kai.mikkonen@helsinki.fi Kai Mikkonen, professor in comparative literature, University of Helsinki.

Who is afraid of fiction? - Programm of open group at the ICLA Congress Seoul 2025

July 31 - August 1st - workshop organized by Françoise Lavocat and Charlotte Krauss

Par ADMIN SIRFF/ASIFF le 18 juillet 2025

Who is afraid of fiction?

OPEN GROUP n° G94 at the ICLA Congress Seoul 2025

Workshop organized by Françoise Lavocat and Charlotte Krauss

with the support of ASIFF / SIRFF

PROGRAMM

room for all sessions KINTEX 1 204

Session 1 Fiction and Interpretation

Thursday, July 31, 11:00-12:30

Charlotte KrausS, Françoise Lavocat

Welcome and Introduction

Brian Richardson

Reader Beware: Faulty Interpreters of Dubious Fictions

Charlotte Krauss

Fear of comics – fear of fiction?

Otto Pfersmann

Narrative Fiction and Normative Fiction

Session 2: Fiction and Political Issues

Thursday, July 31, 13:30 - 15:00

Chairperson : Akihiro Kubo

Michèle Bokobza Kahan

La fiction romanesque comme antidote au dogmatisme au siècle des Lumières

Crina BUD

The Double Threat of Fiction: Escapism and Documentation

Yiting WO

Résistance à l’immersion fictionnelle et effondrement de l’espace poétique

Xiaofang LIU

Attitudes Toward Fiction in Ancient Greek and Chinese Philosophy: Implications for AI Ethics in Western and Chinese Societies

Session 3: Hate of Fiction and Gender

Friday August 1st, 9:00 - 10:30

Chairperson : Michèle Bokobsa-Kahan

Henning HUFNAGEL

Tender Rhetorics and Rhetorics of Realism: Stimulants and Sedatives Against the Fear of Fiction

Françoise LAVOCAT

What harm does fiction do to women?

Yian ZHU

“Stopping Me to Take Martin Chuzzlewit for State-Security Purposes”: the Troubles and “Suspicious” Reading Fiction-While-Walking in Anna Burns’ Milkman

Session 4: The Conflict between Fiction and History

Friday August 1st, 11:00 - 12:30

Chairperson : Crina Bud

Barbara BISETTO

The ratio of fiction: looking for a safety threshold

Beatriz SEELAENDER

A True(ish) (Hi)Story: The (B)Onus of Historical Fiction in Classical Reception

Akihiro KUBO

L’art du témoignage et le rejet de la fiction – les critiques de la fiction chez Claude Lanzmann

Danqi LU

Renegotiating Frontiers of Fact and Fiction in Ma Boyong’s “Historical Possibility Novels”

Session 5: Novel, Identity, First-Person Narrative

Friday, August 1st, 13:30 - 15:00

Chairperson : Charlotte Krauss and Françoise Lavocat

Marie-Noëlle BEAUVIEUX

Fiction and artistic value in modern Japan: literature and cultural identity discourses

Purba BASAK

Who is afraid of reading Dalit fiction?

Alison JAMES

Fiction as Impersonation

Charlotte KRAUSS, Françoise LAVOCAT

Conclusion

For the ICLA-congress, see here: https://icla2025-seoul.kr/en

ATTENTION FICTION ! MONDES IMAGINAIRES, POSSIBLES NARRATIFS ET FICTIONS PENSANTES DE L'ÂGE CLASSIQUE AUX INTELLIGENCES ARTIFICIELLES

Colloque à Cerisy du 19 au 25 juin 2025 organisé par Françoise Lavocat et Franck Salaün

Par Charlotte KRAUSS le 21 juin 2025

D'après Orson Welles, Don Quijote, 1955-1972,

inachevé, sortie posthume en 1992

ATTENTION FICTION !

MONDES IMAGINAIRES, POSSIBLES NARRATIFS ET FICTIONS PENSANTES

DE L'ÂGE CLASSIQUE AUX INTELLIGENCES ARTIFICIELLES

DU JEUDI 19 JUIN (19 H) AU MERCREDI 25 JUIN (14 H) 2025

DIRECTION :

Françoise LAVOCAT, Franck SALAÜN

COMITÉ D'ORGANISATION :

Nathalie KREMER, Anthony MANGEON, Pascal NOUVEL

pour plus d'infos: https://cerisy-colloques.fr/fiction2025/

ARGUMENT :

Longtemps considérée comme contraire au savoir et à l'utile, trompeuse, corruptrice, la fiction a largement pris sa revanche. On lui prête aujourd'hui d'innombrables vertus (pour l'éducation de l'enfant à la sociabilité, pour le développement de l'empathie chez l'individu, pour le soin et même pour la préservation de l'espèce), tant et si bien que la frontière entre le fictif et le réel peut parfois sembler disparaître. Elle dirait aussi bien ou mieux la réalité que le récit historique, elle permettrait au lecteur de développer son sens moral ou d'accéder à la complexité du réel en le plongeant dans des expériences de pensée ou des études de cas.

Ce colloque réunira des écrivains, des universitaires et des comédiens dans le but de dresser un état des lieux des théories et des usages de la fiction, en explorant notamment les oppositions traditionnelles ou plus récentes, les frontières et les intersections. On s'interrogera collectivement sur ce retour en grâce et les éventuels malentendus qu'il pourrait cacher, mais surtout sur la nature de la fiction, ses présupposés anthropologiques et ses multiples potentialités. Les conférences, tables rondes, ateliers et spectacles permettront en particulier d'explorer les mondes imaginaires, les possibles narratifs et les fictions pensantes.

MOTS-CLÉS :

Éducation, Fake news, Fiction, Fictionnalité, Imagination, Intelligence artificielle, Philosophie, Réalité, Récit, Référentialité, Roman, Story-telling, Théâtre, Théorie littéraire

CALENDRIER PROVISOIRE (19/06/2025) :

Jeudi 19 juin

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, des colloques et des participants

Vendredi 20 juin

USAGES ET FRONTIÈRES DE LA FICTION DU XVIe SIÈCLE À AUJOURD'HUI

Matin

Françoise LAVOCAT, Pascal NOUVEL & Franck SALAÜN : Introduction

Présentation de la Société internationale des recherches sur la fiction et la fictionnalité (SIRFF)

Après-midi

Charlotte KRAUSS : Les Cités obscures de Schuiten et Peeters comme fictions pensantes

Les dangers de la fiction, atelier avec l'aide de Luca PENGE

Soirée

Linda GIL : Cunégonde ou Voltaire contre ses interprètes [conférence interactive]

Samedi 21 juin

Matin

TÉMOIGNAGE ET FICTION

Dominique MEMMI : Vers une vengeance des femmes ? Fictions et sciences sociales

Aude DÉRUELLE : Le désir de roman des historiens

Après-midi

L'UNIVERS DU ROMAN SANS FICTION. AUTOUR DU TRAVAIL DE PATRICK DEVILLE

Table ronde et lectures, avec Patrick DEVILLE, Linda GIL, Françoise LAVOCAT et Franck SALAÜN

Soirée

En commun avec le colloque en parallèle : L'équipe de film à l'épreuve du territoire

Dimanche 22 juin

Matin

PENSER DANS ET PAR LA FICTION

Ridha BOULAÂBI : Mise en fiction des enjeux postcoloniaux

Anthony MANGEON : Fictions primates : quand les singes parlent [visioconférence]

Après-midi

ESPACES FICTIONNELS

Franck SALÄUN : Figurer la grande pantomime du Neveu de Rameau, avec Michel TOMAN

À propos de La Blessure et la Soif, avec Pascal NOUVEL, Laurence PLAZENET et Catherine SCHAUB

Soirée

La Blessure et la Soif, lecture par Cassandre VITTU DE KERRAOUL

Lundi 23 juin

Matin

ARBITRAIRE DU TEXTE ET VÉRITÉ DE LA FICTION

Franc SCHUEREWEGEN : Attention fiction d'auteur (sur Racine, entre autres)

Sjef HOUPPERMANS : Impressions d'Afrique de Raymond Roussel

Répondante : Camille BORTIER

Après-midi

DÉTENTE

Soirée

En commun avec le colloque en parallèle : L'équipe de film à l'épreuve du territoire

Mardi 24 juin

Matin

LES ENJEUX DU RÉCIT

Colas DUFLO : Le "roman politique" au XVIIIe siècle ou la philosophie politique par fiction

Pascal NOUVEL : Histoire, politique et puissance du narratif

Après-midi

Présentation de mise en voix de contes, écrits par les élèves de 6ème du collège Anne Heurgon-Desjardins de Cerisy-la-Salle

FAÇONS DE REPRÉSENTER

Ivan JABLONKA : Représenter le féminicide avec des fictions

Nathalie KREMER & le ZufallKollektiv : Mettre en scène le Pygmalion de Rousseau

Soirée

Pygmalion de Rousseau, spectacle par le ZufallKollektiv (Suisse) : Dominique BOURQUIN, Joséphine DE WECK, Simon LAMBELET, Nicolas MÜLLER et Michel TOMAN

Mercredi 25 juin

Matin

MYSTIFICATIONS, SAVOIRS, DROITS : L'AVENIR DE LA FICTION

Table ronde, puis Rapports d'étonnement des doctorants (coordonnés par Luca PENGE)

Après-midi

DÉPARTS

SOUTIENS :

• Institut universitaire de France (IUF)

• Institut de recherche sur la Renaissance, l'Âge classique et les Lumières (IRCL, UMR 5186)

Boucles : voyages temporels et paradoxes causaux

Colloque international à l'Université de Poitiers, 4-6 juin 2025

Par Jessy NEAU le 13 mai 2025

Colloque international organisé à l'Université de Poitiers dans le cadre du cycle "Temporalités" (UQAM / Univ. de Bourgogne / Rennes 2 / Paris 8 / Univ. de Bretagne Ouest / Montpellier 3 / Université de Poitiers)

Organisation: Jessy NEAU (Poitiers)

Programme

Université de Poitiers

Salle des Actes, UFR Lettres et Langues

Mercredi 04/06

14h : Ouverture du colloque

14h30 : Boucles et Histoire, boucles et uchronies

• Eric Puisais (Niort): « Et si Schrödinger… variations sur l’uchronie »

• Jean-Jacques Defert (Saint Mary’s): « Slipstreams dans la production culturelle autochtone »

15h40 : Boucles et dystopie

• Isabelle-Rachel Casta (Artois): « Moorcock et Vermes, une cyclicité à glacer le sens : quand le Christ n’est jamais venu et qu’Hitler se met à renaître…»

• Stanislas Derrien (Orléans): « ‘Stasis, but with circulation’ : Désamorcer la boucle, désenrayer le monde dans les "limbotopies" de Jasper Fforde »

17h : Conférence plénière de Françoise Lavocat (Sorbonne Nouvelle): « Narrations circulaires et paradoxe de la fiction »

Jeudi 05/06

9h00 : Macro-boucles : amplitude, cyclicité

• Anne Besson (Artois) : « Le cycle fait-il boucle ?»• Florent Favard (Lorraine), « Évolutions des boucles temporelles sérielles télévisuelles »

11h30 : Macro-boucles II

• Stella Louis (Sorbonne), «Deadpool… ou deadloop? l’exemple d’un personnage à la recherche d’un super-pouvoir narratif pour sortir de la boucle temporelle du MCU et sauver sa propre fiction »

• Sophie Beaulé (Saint Mary’s), «‘Vous êtes ICI’ : spirales et boucles dans le cycle du Pont d’Élisabeth Vonarburg»

13h30 : Itérations, récurrences

• Hélène Machinal (Rennes 2), « Des boucles aux voyages dans le temps : le cas de The Lazarus Project »• Nicole Bastin (Rennes 2), « The Last of Us Part II : la boucle interactive, pivot d’une dissertation sur le traumatisme »

• Marc Ang-Cho (Poitiers), « Deathloop: Le fonctionnement narratif et vidéoludique d’une boucle temporelle aliénante »

16h30 : Conférence plénière d’Elaine Després (UQAM): « Les boucles temporelles télésérielles: quand la contrainte ouvre des espaces de liberté »

Vendredi 06/06

9h00 : Trans-boucles : intertextualité, transfilmicité des boucles

• Denis Mellier (Poitiers), « Hitchcock 24/24 : les cernes et le permanent »

• Alistair Rolls (Newcastle), « Refaire des bords de fleuve : la quasi-gémellité de Fred Vargas »

11h30 : Retro-boucles : destins parallèles et nostalgie

• Jean-François Chassay (UQAM), « New York, la ville aux sentiers qui bifurquent »

• Louis-Paul Willis (UQAT), « Origines du désir : sur la mécanique nostalgique des boucles temporelles »

13h30 : Micro-boucles : suspensions, irruptions

• Charlotte Krauss (Poitiers), « Tourner en boucle : quand la tempête de neige brouille les pistes du temps et de l’espace »

• Anthony Morin-Hébert (UQAM): « Deux minutes plus tard : la latence au quotidien. Compression et démultiplication de la boucle causale »

15h30 : Morpho-boucles : formes et médialités de la boucle

• Alice Letoulat (Poitiers), « Formes du palindrome filmique chez Manoel de Oliveira »

• Camila Navas Andreoni (Poitiers), « Boucles temporelles en bande dessinée : récitatifs, pages blanches, sous-découpage»

17 h : clôture du colloque

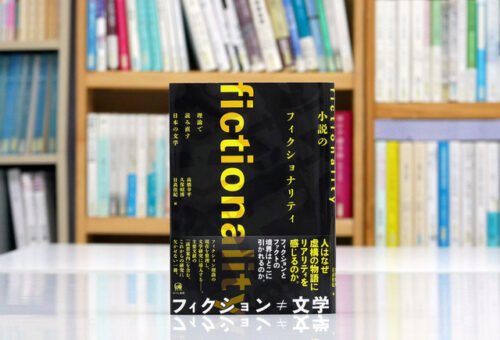

Y a-t-il une fictionnalité japonaise ? - à propos de Fictionnalité et les romans (Hitsuji Shobo, 2022)

Par Edgar DUBOURG le 17 juin 2024

Lien Google Meet: meet.google.com/jsj-yven-uuy

Fictionnalité et les romans (Hitsuji Shobo, 2022) est un recueil d'articles co-édité par deux spécialistes de la littérature japonaise (Kohei Takahashi et Yoshiki Hidaka) et un spécialiste de la littérature française (Akihiro Kubo). Le volume est composé de trois parties : 1) quatre chapitres qui présentent les enjeux actuels des théories de la fiction et des particularités de la littérature japonaise à cet égard ; 2) quatorze articles dont chacun constitue une étude de cas : les écrivains reconnus qui vont de Mori Ogai à Ogawa Yoko en passant par Tanizaki Junichiro ou Murakami Haruki, mais aussi les auteurs peu connus comme Tachibana Sotoo ou Oizumi Kokuseki sont analysés à l'appui de la théorie de la fiction ; 3) une bibliographie détaillée qui regroupe des travaux importants de la théorie de la fiction - y compris les ouvrages des théoriciens japonais - selon l'ordre chronologique. Le livre a donc double objectif. Il se veut à la fois une introduction de la théorie de la fiction dont l'importance n'est pas largement connue au public japonais et un apport pour le comparatisme. Y a-t-il une fictionnalité japonaise ? - le volume essaie d'apporter une réponse à cette question.

Séminaire de narratologie : La métalepse

Par ADMIN SIRFF/ASIFF le 12 avril 2023

Paris, Maison de la Recherche 4, rue des Irlandais.

20-22 avril 2023.

Vingt ans après le congrès parisien qui a été à l’origine d’un véritable changement de paradigme dans les études narratologiques consacrées à la métalepse, le Seminario permanente di Narratologia, qui en est désormais à sa cinquième édition, souhaite prolonger davantage les réflexions en la matière, en accordant une importance particulière au rapport que la métalepse peut entretenir avec la fictionnalité, ainsi qu’aux enjeux de ce procédé en termes de « poétique historique » et d’interaction avec les lecteurs. Certains des plus grands spécialistes européens de la métalepse échangeront à cette occasion au sujet des approches théoriques les plus récentes, afin de tester la pertinence des catégories esthétiques et interprétatives actuellement employées, mais aussi pour développer de nouvelles pistes, notamment à partir d’un éventail d’études de cas. Encore plus que dans les précédentes éditions du Séminaire, il s’agira de franchir le périmètre des études littéraires à proprement parler, dans le but de privilégier la perspective intermédiale, et d’inclure dans le champ d’analyse des objets aussi variés que la BD et les jeux-vidéos.

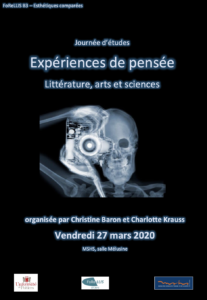

Expériences de pensée, Littérature, arts et sciences

Par Théo Blatz le 27 février 2024

Event: Thought experiments. Literature, arts, science.

Journée d’étude organisée par FoReLLIS B3 le vendredi 27 mars 2020 à l’Université de Poitiers

Programme

9h20 : accueil

9h45 : Laurence Dahan Gaida (Université de Besançon) Y a-t-il des expériences de pensée littéraires ?

10h30 : Mathias Lavin (Université de Poitiers, FoReLLIS B3) L’image pense-t-elle quand elle parle ?

11h15 : pause-café

11h30 : Rémi Plaud (doctorant, Université de Poitiers, FoReLLIS B3)

« La transparence et l’obstacle épistémologique »

Usages de l’expérience de pensée et de ses autres chez Melville, France, Gourmont, Schwob et Chesterton.

12h15 : pause de midi

14h15 : Matilde Manara (doctorante, Université Paris 3 Sorbonne nouvelle) Les spores du possible. La poésie lyrique comme « méthode de pensée »

15h : Amelia Gamoneda (Université de Salamanque) Poésie et expérience de pensée des qualia.

15h45 : pause-café

16h : Francisco Gonzalez Fernandez (Université d’Oviedo) Si une expérience m’était contée…

16h45 : Christine Baron (Université de Poitiers, FoReLLIS B3) Émotions, jugement et états de conscience.

17h30 : Fin de la journée d’étude

Contact

Charlotte Krauss (MCF HDR de Littérature comparée, Université de Poitiers, FoReLLIS B3) (charlotte.krauss@univ-poitiers.fr)

Christine Baron (Professeur de Littérature comparée, Université de Poitiers, FoReLLIS B3) (christine.baron@univ-poitiers.fr)

Argumentaire

La notion d’expérience de pensée, familière aux sciences, se décline de bien des manières en littérature ; qu’elle soit le fait d’un personnage de fiction ou que la pratique littéraire elle-même soit considérée comme une expérience de pensée. Cette journée d’études aura pour finalité de caractériser ce qu’on entend par expérience de pensée : un état provisoire, suscité en vue de résoudre un problème, une suspension du jugement, la création d’une fiction heuristique, ou encore l’émergence de ce qu’on appelle un « état intermédiaire de conscience ». S’il existe une tradition de l’analyse de l’expérience de pensée (notamment chez Musil), celle-ci peut être également réfléchie selon d’autres paradigmes, notamment en cinéma, en bande dessinée ou dans d’autres arts. Elle peut être aussi réfléchie à partir de la nature anthropologique des comportements qu’elle active (perception de la temporalité, de son propre corps, d’autrui, états mentaux et physiologiques etc…)

A quel type de rapport au réel, à la fiction ouvre l’expérience de pensée ? Comment est-elle surexposée dans certaines œuvres ? Comment constitue-t-elle la condition propre de notre relation à certains arts (immersion spectatoriale entre autres au cinéma ou dans le jeu vidéo) ? Y a-t-il des contenus spécifiques à celle-ci ? Autant de questions que cette journée d’études contribuera à poser à partir de diverses modalités et de divers arts et supports (BD, cinéma et numérique, littérature, série, musique).

Colloque “Fiction et Sciences sociales” (Montpellier)

Par Anne BESSON le 30 mai 2024

Colloque “Fiction et Sciences sociales” (Montpellier)

Colloque international, 16 & 17 mai 2024, Site Saint Charles de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier

Argument : « Nous souhaitons à travers ce colloque créer un espace de discussion – une « communauté de langage » – autour de la fiction et de ses liens possibles avec l’anthropologie, et plus généralement avec les sciences sociales. La thématique n’est pas nouvelle puisqu’en 2014, un colloque a déjà eu lieu à l’université Paris 1 intitulé « Fiction et sciences sociales. Bonnes et mauvaises fréquentations. » Il avait été question des rapports de concurrence, de collaboration et de complémentarité entre la fiction et les sciences sociales. Le colloque que nous organisons sera l’occasion d’une part, de prolonger ces réflexions entamées en 2014 et d’autre part de les déborder afin de penser certains usages plus récents de la fiction en sciences sociales, notamment à travers celui de « l’enquête fictionnelle ». »

Jeudi 16 mai 2024

13h – ACCUEIL PARTICIPANTS

Ouverture officielle

Directrice Pôle de Recherche Sciences Sociales – Irena GORGESCU Laboratoires organisateurs :

Yann BELDAME & Éric PERERA (SantESiH), Jérôme SOLDANI (SENS), Pierre PHILIPPE-MEDEN (RiRRa21), Godefroy LANSADE (CRISES)

A- 1 : ENQUÊTE FICTIONNELLE (PARTIE 1)

- Bernard TRAIMOND. La fiction dans l’atelier de l’anthropologue. La dissolution des différences

- Danielle PASCAL-CASA. Le décentrement des récits

- Yann RAMIREZ. La dystopie : une anthropologie consciente ou désespérée

15h10 – PAUSE CAFÉ

A- 2 : ENQUÊTE FICTIONNELLE (PARTIE 2)

- Océane PERONA. Romancer sa thèse : d’une enquête sur la police de viols au roman policier

- Alexandre DUBUIS. Quand la fiction rend la réalité communicable et anonyme : Usage et traitement de la fiction dans les recherches sociologiques sur la brûlure grave

- Lucie ANGHEBEN & Eva RAYNAL. « Tu ne seras pas sauvé » : l’écriture de fiction comme contre-enquête et appel à la réflexion sur les tragédies maritimes contemporaines

16h45 – PAUSE CAFÉ

A- 3 : IMAGES ET SHS : INTERACTIONS RÉCIPROQUES

- Yves LABERGE. Anthropologie des médias, lectures des imaginaires sociaux : une même structure narrative dans la culture populaire ?

- Camille PARRAU. Le cinéma asilaire, une contre-analyse de la société américaine

- Michèle PEDEZERT. La métaphore cinématographique pour faire vivre l’expérience de terrain : quelles relations entre fiction et émotion dans le récit littéraire

Vendredi 17 mai 2024

8h – ACCUEIL PARTICIPANTS

A- 4 : ANTHROPOLOGIE ET FICTION LITTÉRAIRE

- Mohamed OULOUHDOCH. La question migratoire entre création fictionnelle et analyse sociocriitique dans Btina, Sous le ciel de Séoul de JMG le Glézio

- Antoine MARSAC. Les lieux de l’auto-fiction d’Annie Ernaux : après toutes Les Années

- Mara Magda MAFTEI. Littérature contemporaine et anthropologie (politique, prospective)

- Erika MARTELLI. De Michel Leiris à Emmanuel Carrière : ethnologie du Soi et non fiction

10H10 – PAUSE CAFÉ

A- 5 : FICTIONNALISER L’ENQUÊTE

- Thomas ALAM & Nicolas BUE. La BD vulgarise t-elle les sciences sociales ?

- Frédéric DEBOMY & Lilian MATHIEU. La bande dessinée Prostitutions ou le récit graphique d’une réalité sociologique plurielle

- Noémie REGNAUT. Heroes 2, une enquête théâtrale sur la crise écologique

- Kassia ALEKSIC. D’une thèse en anthropologie vers une création théâtrale

12h10 – BUFFET

A- 6 : MISE EN SCÈNE DES SCIENCES SOCIALES

- Arianna Berenice DE SANCTIS. Fictionnaliser l’expérience anthropologique par la mise en scène La vie réinventée de Kirsten Hastrup dans Talabot

- Jean Marc LEMONNIER, Pierre PHILIPPE-MEDEN & Laurent BERGER. Le biographe dramaturge en sciences humaines et sociales

- Camille RICAUD. Fiction et fake news en management : caractéristiques, rôles et effets de la circulation d’une fiction de terrain

15H40 – PAUSE CAFÉ

A- 7 : L’ATELIER DE LA FICTION

- Jonathan BRESSON. La méthode épistolaire, confronter la fiction par le récit ethnographique sensible

- Lucien DERAINNE. Fictions d’objectivité et méthodologie des sciences humaines

- Khaoula CHELLOUAI & Lobna RAISSI-DJEFFARI. La mise en récit de l’histoire entre fait et fiction

- Responsable :

Éric Perera (SANTESIH) - Url de référence :

https://santesih.edu.umontpellier.fr/congres/ - Adresse :

Site Saint Charles de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier – voir sur une carte

Fictions impossibles

Par Anne BESSON le 1 mars 2022

Du 2 au 5 mars 2022/Wednesday March 2–Saturday March 5, 2022

Université de Chicago/ University of Chicago

Neubauer Collegium for Culture and Society, 5701 S. Woodlawn Avenue, Chicago, IL 60637

Pour vous inscrire aux événements ouverts au public du colloque avec envoi des liens Zoom/ Register at this link for online sessions of the symposium that are open to the public.

Programme/Program

Sponsors:

Neubauer Collegium for Culture and Society

France Chicago Center

SIRFF/ISFFS

Department of Romance Languages and Literatures

Institut Universitaire de France

Université Sorbonne Nouvelle

WEDNESDAY MARCH 2/MERCREDI 2 MARS 2022

1:30 p.m. Arrival and opening remarks/Accueil des participants

Alison James, Akihiro Kubo, Françoise Lavocat

2:00–4:50 p.m. PARALLEL SESSIONS A–C

SESSION A Narrateurs impossibles (in French).

Panel Chair: Akihiro Kubo (Kwansei Gakuin University)

2:00 p.m. Camille Brun (Aix-Marseille Université), “Au seuil de la fiction: Saint-Aubin ou le préfacier impossible” (online)

2:30 p.m. Maxime Decout (Université Aix-Marseille/Institut Universitaire de France), “Du narrateur menteur au narrateur démembré”

3:00 p.m. Richard Saint-Gelais (Université Laval), “La narration impossibilisée par sa fiction” (online)

3:30–3:50 p.m. Break/Pause

3:50 p.m. Lolita Felgueiras (Université Sorbonne Nouvelle), “J’irai cracher sur vos tombes ou l’impossible énonciation” (online)

4:20 p.m. Franck Salaün (Université Paul-Valéry Montpellier), “Paradoxes de l’identité et impossibilités narratives”

SESSION B Impossible Beings

Panel Chair: Mario Slugan (Queen Mary University of London)

2:00 p.m. Nicolas Correard (Université de Nantes), “Speaking Animals and Unthinkable Thoughts in a Pre-Darwinian Context” (online)

2:30 p.m. Kai Mikkonen (University of Helsinki), “Impossible Narrative Situations and the Principle of Minimal Departure”

3:00 p.m. Anke Sharma (Freie Universität Berlin), “We-Narration, Focalization and ‘Impossible’ Perspective” (online)

3:30–3:50 p.m. Break/Pause

3:50 p.m. Annjeanette Wiese (University of Colorado, Boulder), “Impossible Identities: An Exploration of Character and Storyworld in Charles Yu’s Interior Chinatown”

4:20 p.m. Jamie Cawthra (Bloomsbury Institute, London), “Unreliable Narration and Explaining the Impossible (Away)”

SESSION C Ethical and Legal Issues

Chair: Thomas Pavel (University of Chicago)

2:00 p.m. Lena Seauve (Humboldt-Universität zu Berlin), “The Impossibility of the Perpetrator’s Perspective” (online)

2:30 p.m. Simona Zetterberg-Nielsen (Aarhus University), “Possible Dangers of Impossible Fictions” (online)

3:00 p.m. Christine Baron (Université de Poitiers), “Jurisfictions impossibles” (in French, online)

3:30–3:50 p.m. Break/Pause

3:50 p.m. Otto Pfersmann (EHESS, Paris), “Impossible Pseudo-Norms in Fiction, Law and Morals”

5:00 p.m. KEYNOTE LECTURE 1

Murray Smith (University of Kent)

“Impossibility, Fiction, and (Make-)Belief”

6:30 p.m. Reception

Award of SIRFF/ISFFS Prize

THURSDAY MARCH 3/JEUDI 3 MARS 2022

9:00 a.m.–12:00 p.m. PARALLEL SESSIONS D–F

SESSION D Temporal Distortions

Panel Chair: Chiara Nifosi (University of Chicago)

9:00 a.m. Kohei Takahashi (Doshisha Women’s College of Liberal Arts), “Value, Genre, Possibility: Contingency and Literature in Modern Japan” (online)

9:30 a.m. Kaiwei Xia (Hunan Normal University), “Symptomatic Histoire, or Don DeLillo’s Realist Imagination” (online)

10:00 a.m. Martin Riedelsheimer (University of Augsburg), “Fictions of Infinity: Reading Beyond Boundaries in 21st-Century Novels”

10:30–11:00 a.m. Break/Pause

11:00 a.m. Katherine Weese (Hampden-Sydney College), “Somebody Telling Somebody Else that Something Did and Did Not Happen”

11:30 a.m. Julia Elsky (Loyola University Chicago), “Living Backwards: Elsa Triolet’s Female Sisyphus”

SESSION E Cognition and Imaginative Resistance

Panel Chair: Murray Smith (University of Kent)

9:00 a.m. Alberto Voltolini and Carola Barbero (University of Turin), “How One Cannot Imagine What One Could Imagine” (online)

9:30 a.m. Henrik Zetterberg-Nielsen (Aarhus University), “Impossible Fantasies” (online)

10:00 a.m. Anne Duprat (Université de Picardie-Jules Verne/Institut Universitaire de France), “ Anomalous/Abnormal/Unnatural”

10:30–11:00 a.m. Break/Pause

11:00 a.m. Edgar Dubourg (ENS Paris), “The Psychological and Evolutionary Foundations of Impossible Worlds” (online)

11:30 a.m. Deena Skolnick Weisberg (Villanova University), “Impossible Elements in Children’s Educational Media” (online)

SESSION F La mimésis en question (in French)

Panel Chair: Franck Salaün (Université Paul-Valéry Montpellier)

9:00 a.m. Fuhito Tachibana (Waseda University), “La ‘sans-mondialité’ en tant qu’impossibilité fictionnelle” (online)

9:30 a.m. Claude Calame (EHESS, Paris), “Les mythes grecs: pour une pragmatique de la fiction impossible” (online)

10:00 a.m. Antonino Sorci (Université Sorbonne Nouvelle), “Les camélias de la fiction. Impossibilités narratives et processus interprétatif”

10:30–11:00 a.m. Break/Pause

11:00 a.m. Amélie Derome (Université Aix-Marseille), “Improbabilités de la fiction et impossibilités de la traduction: les stratégies de post-rationalisation des traducteurs français de Gulliver’s Travels de Jonathan Swift de 1727 à nos jours” (online)

12:00–2:00 p.m. Lunch/Déjeuner

12:30–1:30 p.m. Lunchtime author event:

Laurent Binet

in conversation with Alison James (University of Chicago); Akihiro Kubo (Kwansei Gakuin University) and Françoise Lavocat (Université Sorbonne Nouvelle)

In association with the Seminary Co-op Bookstore

2:00–4:50 p.m. PARALLEL SESSIONS G–I

SESSION G Impossibilities on Screen

Panel Chair: Marc Downie (University of Chicago)

2:00 p.m. Mario Slugan (Queen Mary, University of London), “Imaginative Resistance and Objectival Imagining in Film”

2:30 p.m. Rami Gabriel (Columbia College Chicago), “The Heart of Darkness of Cinema: Orson Welles’ The Other Side of the Wind”

3:00 p.m. Gretchen Busl (Texas Woman’s University), “Alternate Streams: Cognitive Desire and Counterfactual Narrative TV Series” (online)

3:30–3:50 p.m. Break/Pause

3:50 p.m. Caroline Bem (Saint Paul University), “Diptychal Thinking, Paradox, and the (Im)Possibility of Fiction in Greta Gerwig’s Adaptation of Little Women” (online)

SESSION H Violences sexuelles aux frontières de la représentation: impossibles fictions? (in French)

Panel Chair: Charlotte Krauss (Université de Poitiers)

2:00 p.m. Véronique Lochert (Université de Haute-Alsace), “La fiction face au viol: (im)possibilités classiques et contemporaines”

2:30 p.m. Enrica Zanin (université de Strasbourg), “Sexes impossibles et invraisemblables: pourquoi à la fin de la Renaissance le viol remplace l’amour dans les fictions?”

3:00 p.m. Zoé Schweitzer (Université de Saint-Étienne), “Mutilations du corps et de la parole: le spectacle impossible du viol de Philomèle?”

SESSION I Impossible Spaces

Panel Chair: Brian Richardson (University of Maryland)

2:00 p.m. Jérôme Pelletier (Institut Jean-Nicod), “Seeing the Impossible with Magritte” (online)

2:30 p.m. Matthew McGinity (Technical University Dresden), “Impossible Worlds in Virtual Reality” (online)

3:00 p.m. Sladja Blažan (Bard College Berlin), “Vegetomorphism: Weird Biology in Jeff VanderMeer’s Annihilation” (online)

3:30–3:50 p.m. Break/Pause

3:50 p.m. Chiara Nifosi (University of Chicago), “Embracing the Paradox: Rhetorical Strategies of the Impossible in Proust and Beckett”

4:20 p.m. Victoria Saramago (University of Chicago), “Geographies of Degeographication: Latin America and the Virgin Woods in Mário de Andrade’s Macunaíma”

5:00 p.m. KEYNOTE LECTURE 2

Marie-Laure Ryan

“Are Impossible Fictions Possible?”

7:30 p.m. Optional Event / Spectacle

Ballet des Porcelaines

Theater East, Reva and David Logan Center for the Arts

915 E 60th St, Chicago, IL 60637

Information and Registration Link

https://ceas.uchicago.edu/content/ballet-des-porcelaines

FRIDAY MARCH 4/VENDREDI 4 MARS 2022

9:00–11:00 a.m. ISFFS General Assembly/Assemblée générale de la SIRFF

11:00–11:30 a.m. Break/Pause

11:30 a.m.–1:00 p.m. PARALLEL SESSIONS J–K

SESSION J Affordances des médias (in French)

Panel Chair: Khalid Lyamlahy (University of Chicago)

11:30 a.m. Olivier Caïra (Université Paris-Saclay, Centre Pierre Naville/CRAL), “Le paradoxe du goof – Qui a besoin de fictions possibles?” (online)

12:00 p.m. Alexis Hassler (Independent Scholar), “There Is No Game, Pony Island, le glitch vidéoludique ou la narration impossible” (online)

12:30 p.m. Jean-Bernard Cheymol (Université Paris Saclay/Université Sorbonne nouvelle), “Une fiction impossible à suivre? 3" de Marc-Antoine Mathieu”

SESSION K Theory of Fiction

Seminar Room

Panel Chair: Larry Norman (University of Chicago)

11:30 a.m. Manuel García-Carpintero Sánchez-Miguel (University of Barcelona), “Against the Mere Pretense View of Fiction” (online)

12:00 p.m. John Pier (CRAL – CNRS/EHESS), “Competing Narratives”

12:30 p.m. Nicholas Paige (University of California Berkeley), “Narration, Description, Fiction”

1:00–2:30 p.m. Lunch break/Déjeuner libre

2:30–3:30 p.m. Fictional Worlds, Fictional Possibilities:

A Roundtable in Honor of Thomas Pavel

Chair: Nicholas Paige (University of California Berkeley)

Anne Duprat (Université de Picardie-Jules Verne)

Françoise Lavocat (Université Sorbonne Nouvelle)

Larry Norman (University of Chicago)

Marie-Laure Ryan (Independent Scholar)

3:30–3:50 p.m. Break/Pause

3:50–4:50 p.m. PARALLEL SESSIONS L–M

SESSION L Graphic Paradoxes

Panel Chair: Kai Mikkonen (University of Helsinki)

3:50 p.m. Charlotte Krauss (Université de Poitiers), “ ‘...for Time is Space and Space is Time’: When Comic Books Defy the Laws of Fiction”

4:20 p.m. Elizabeth A. Oakes (University of Helsinki), “Ameliorative Impossibility: Thematics in Vandermeer’s Borne and Dalrymple’s The Wrenchies” (online)

SESSION M Intermedial Extensions

Panel Chair: Patrick Jagoda (University of Chicago, online)

3:50 p.m. Tonguc Sezen (Teesside University), “Epistolary Paratexts at the Threshold of Both Text and Fiction” (online)

4:20 p.m. Annick Louis (Université de Franche-Comté/EHESS), “A Flawless Masterpiece. The Big Bang Theory, Indiana Jones, Pride and Prejudice, and fictional immersion”

5:00 p.m. KEYNOTE LECTURE 3

Brian Richardson (University of Maryland)

“Plotting against Probability:

Unruly Sequences, Impossible Fictions, Contradictory Worlds.”

7:30 p.m. Dîner du colloque

SATURDAY MARCH 5/SAMEDI 5 MARS 2022

9:00–12:00 p.m. PARALLEL SESSIONS N–P

SESSION N Fait et fiction/Fact and Fiction

Panel Chair: Anne Duprat (Université de Picardie-Jules Verne/Institut Universitaire de France)

9:00 a.m. Guido Furci (Université Sorbonne Nouvelle), “Le Rapport sur Auschwitz de Primo Levi et Leonardo De Benedetti (entre fait et fiction?): genèse/analyse d'une ‘anomalie nécessaire.’ ” (online)

9:30 a.m. Delphine Edy (Sorbonne Université/Université de Strasbourg), “Transfuges de classe (D. Eribon, É. Louis) : Fiction littéraire impossible vs. reconstruction fictionnelle en scène ?” (online)

10:00 a.m. Camélia Paquette (Université de Sherbrooke), “HHhH ou le roman sans fiction (im)possible” (online)

10:30–11:00 a.m. Break/Pause

11:00 a.m. Jeppe Barnwell (Society for Danish Language and Literature/University of Copenhagen) “Impossibility in Pseudo-Factuality”

11:30 a.m. Dunja Dušanić (University of Belgrade, European Graduate School), “The Non-Fiction Novel as an Impossible Genre”

SESSION O Impossibilités politiques et éthiques/Political and Ethical Impossibilities (in French and English)

Panel Chair: Maxime Decout (Université Aix-Marseille/Institut Universitaire de France)

9:00 a.m. Irina Holca (University of Tokyo), “The Paradox of Socialist Realism: Japan and the Orient as (Improbable) Tropes in Romanian Historical Fiction” (online)

9:30 a.m. Maria Anna Mariani (University of Chicago), “Catastrophe and the Historical Novel: Elsa Morante’s La Storia” (online)

10:00 a.m. Mathilde Zbaeren (Université de Lausanne), “Collecting the Voices of the Rwandan Genocide: Rewriting and Fictionalizing”

10:30–11:00 a.m. Break/Pause

11:00 a.m. Patrick Maurus (INALCO, Paris), “Le fictif comme solution au fictionnel impossible: Des Nords-Coréens dans le cinéma sud-coréen”

11:30 a.m. Alexandre Gefen (CNRS/Université Sorbonne Nouvelle), “La mise en fiction du terrorisme contemporain: nécessité ou interdit? Une comparaison France-USA” (online)

SESSION P Fantasy, the Fantastic, Science Fiction (in French)

Panel Chair: Marie-Laure Ryan (Independent Scholar)

9:00 a.m. Laurent Bazin (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), “L’âge de tous les (im)possibles? Formes et enjeux de l’im-plausibilité dans les fictions pour adolescents” (online)

9:30 a.m. Monique Villen (Universidad Francisco de Vitoria), “La science-fiction: imaginer l’impossible”

10:00 a.m. Aurore Noury (CRAL/EHESS), “Les contradictions du corpus fictif de Tolkien, ou le creuset d’un renouveau de l’imaginaire”

10:30–11:00 a.m. Break/Pause

11:00 a.m. Simon Bréan (Sorbonne Université), “Faire vivre l’impossible: fonctions des protagonistes dans les récits de science-fiction” (online)

11:30 a.m. Tiako Djomatchoua Murielle Sandra (Princeton University), “Des fictions impossibles? Ceux qui sortent dans la nuit, Une théorisation du fantastique africain” (online)

Event: Fantasy, back to basics

Par Anne BESSON le 27 février 2024

Exposition

Découvrez l’exposition Fantasy, retour aux sources à la BnF de janvier à mars 2020.

Cet hiver, la Bibliothèque nationale de France met à l’honneur la Fantasy.Du livre au cinéma, en passant par la musique, la bande dessinée ou le jeu vidéo, elle imprègne notre culture contemporaine.J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin ou encore J.K. Rowling et les adaptations audiovisuelles de leurs œuvres ont contribué à populariser cet imaginaire qui fait la part belle au surnaturel et à la magie. La Fantasy incarne à merveille les jeux d’interdépendance et d’hybridation qui s’opèrent de plus en plus entre les différents médias. Adaptations, reprises et détournements renforcent la notoriété des œuvres et leur assurent un succès toujours plus grand.

De la légende Arthurienne à World of Warcraft, en passant par Alice au Pays des Merveilles, Conan Le Cimmérien, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou Game of Thrones, la Fantasy développe des schémas et des stéréotypes qui lui sont propres : peuples imaginaires, créatures maléfiques, bestiaire fantastique, héros, prophétie, importance de la nature et du paysage, thème de la quête, etc.

BnF François-MitterrandQuai François-Mauriac, Paris 13e

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Destiné à tous les publics, le site se décline en quatre parcours de découverte :

– « jouer » sa propre aventure à la rencontre des codes du genre,

– « découvrir » ses grandes caractéristiques,