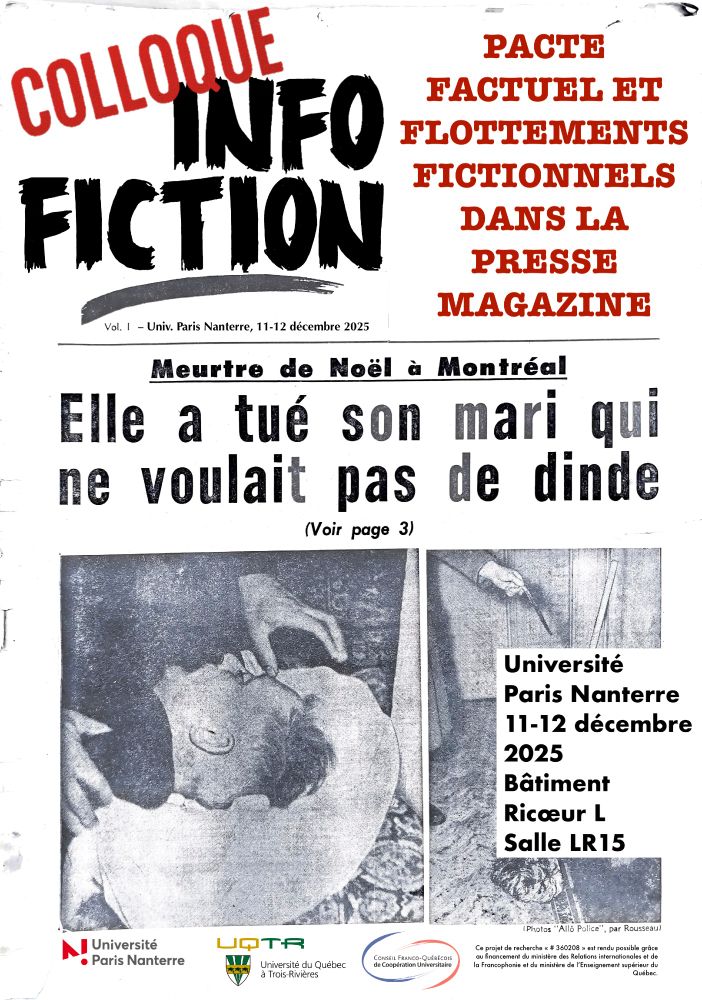

Colloque: "Infofiction. Pacte factuel et flottements fictionnels dans la presse magazine" (Paris Nanterre, 11-12 décembre 2025).

Org. Matthieu Letourneux et Mélodie Simard-Houde

Par Anne BESSON le 30 novembre 2025

Colloque: "Infofiction. Pacte factuel et flottements fictionnels dans la presse magazine" (Paris Nanterre, 11-12 décembre 2025). Université Paris Nanterre

Bâtiment Ricoeur L, Salle LR15, rez-de-chausséeProgramme

Jeudi 11 décembre

8 h 45 Accueil

9 h 15 Mot d’introduction

Séance 1 : Divertissement, vulgarisation et fictionnalisation

9 h 30 Yoan Vérilhac (Université de Nîmes), « Comment reconnaitre un magazine de divertissement quand on en voit un ? Encodage du genre et modes de lecture de l’information divertissante dans la presse magazine »

10 h 10 Aurélie Huz (Université Paris Nanterre), « Imaginaires du futur et discours de la science dans la presse de vulgarisation scientifique »

10 h 50 Pause

Séance 2 : Fictionnel / factuel

11 h 10 Mélodie Simard-Houde (Université du Québec à Trois-Rivières), « L’infofiction à l’échelle du magazine sentimental : lecture réflexive et lecture esthétique »

11 h 50 Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre), « Fictionnel/factuel dans l’écosystème du kiosque à journaux et la série culturelle de ses imprimés »

12 h 30 Déjeuner

Séance 3 : Presse de faits divers

14 h 00 Will Straw (Université McGill), « Midnight, Minuit, Globe : les circulations de l’infofiction montréalaise au-delà des frontières »

14 h 40 Harold Bérubé (Université de Sherbrooke), « “Histoires policières vraies” et “Drames étranges de la vie réelle” : la difficile mise en œuvre de l’infofiction dans Police Journal (1942-1954) »

15 h 20 Rachel Nadon (Université Laval), « Poétique de la “visibilité” : analyse croisée d’enjeux infofictionnels dans Allô Police, Le Journal des Vedettes et Échos Vedettes (1953-1969) »

16 h 00 Pause

16 h 30 Entretien avec Lisa Delille, journaliste et écrivaine

—

Vendredi 12 décembre

9 h 00 Accueil

Séance 4 : Dispositifs médiatiques et modes de lecture

9 h 30 Adrien Rannaud (Université de Toronto), « Les vedettes en série : stratégies textuelles et conditions matérielles de l’infofiction dans la presse de célébrités au Québec »

10 h 10 Marie-Pier Luneau (Université de Sherbrooke), « Autopsie de la matérialité info-fictionnelle : chirurgie à cœur ouvert de la presse de confession sentimentale au Québec »

10 h 50 Pause

Séance 5 : Pratiques singulières et collectives de l’infofiction

11 h 10 Marie-Ève Thérenty (Université Montpellier 3), « L’affaire Lacaze ou “le sombre roman d’un jeune homme riche”. Fait divers et infofiction pendant les Trente Glorieuses »

11 h 50 Loïc Artiaga (Université de Pau et des Pays de l’Adour), « Malko reporter. Gérard de Villiers avant SAS (1950-1960)

12 h 30 Déjeuner

14 h 00 Séance 6 : Présentations des stagiaires :

Samuel Charland, Sheila Gaudreau et Roxanne Larivée.

Seminar on the Question of Fictionality

University of Helsinki, Octobre 20 2025

Par Kai MIKKONEN le 23 septembre 2025

Seminar on the Question of Fictionality

Monday 20.10.2025 12-16.

Place: University of Helsinki main building, Lecture hall U3039.

Address: Fabianinkatu 33. Please see:

https://tilavaraus.helsinki.fi/en/city-centre/main-building-fabianinkatu-33/main-building-u3039

There is no registration for the seminar. The event is open to all participants in the Method and Matter research network at the U of Helsinki and those interested. Welcome!

12:00-12:10

Welcome and introduction: Prof. Kai Mikkonen (U of Helsinki)

12:15-13:00

Keynote Prof. Nicholas D. Paige (keynote, UC Berkeley): “What Should a Long History of Fiction Look Like?” 35+10min for discussion

Coffee break 13:00-13:15

13:15-14:15

Prof. Alison James (U of Chicago): “Hybridity without Blurring: Configuring Fictionality in Contemporary Literature.” 20+10min

Prof. Françoise Lavocat (U Sorbonne Nouvelle–Paris 3): “Fictionality: Variants and Inviariants.” 20+10min

14:15-15:15

postdoc researcher Simona Bartolotta (Justus-Liebig U of Giessen): “Regimes of Interpretation: Fictionality in the Art of Fiction.” 20+10min

postdoc researcher Juulia Jaulimo (U of Helsinki): “The Composition Must Be True": On the Limits and Ethics of Fictional Truth in Agota Kristóf’s Notebook Trilogy.” 20+10min

15:15-16:00

Ass. Prof. Alexander Yudin (Taras Shevchenko National U of Kyiv): “The Text as a Deed: Act-performing Writing in Andrei Bitov's Prose.” (online) 20min

Response: postdoc researcher Daria Kondakova (U of Helsinki). 10min

The presentations will be followed by a doctoral students’ workshop. The discussion on doctoral students’ papers (Esko Roininen, Ansa Salonen) is for the participants of the research seminar in literary studies. (16:15-18).

Invited speakers:

Nicholas D. Paige is the author of Technologies of the Novel: Quantitative Data and the Evolution of Literary Systems (Cambridge UP, 2021), the first quantitative history of the novel based on a systematic sampling of French- and English-language works from 1600 to 1830. His earlier book, Before Fiction: The Ancien Régime of the Novel (U Penn Press, 2011), examines the novel through the lens of fictionality, understood primarily as the principle that literary characters need not correspond to real people to remain credible and compelling. More information is available on his homepage: link

Alison James, Professor of French at the University of Chicago, is the author of Constraining Chance: Georges Perec and the Oulipo (Northwestern UP, 2009) and The Documentary Imagination in Twentieth-Century French Literature (Oxford UP, 2020). She has also co-edited volumes on fiction and belief, the everyday, hybrid genres, and chance in literature. Together with Françoise Lavocat and Akihiro Kubo, she co-founded the Association for Studies in Fiction and Fictionality (ASIFF).

Françoise Lavocat, Professor of French and Comparative Literature at the Université Sorbonne Nouvelle–Paris 3, specializes in theories of fiction (fact and fiction, possible worlds, characters), early modern literature, and narratives of catastrophe. Her publications include Arcadies malheureuses: aux origines du roman moderne (Champion, 1997), La Syrinx au bûcher: Pan et les satyres à la Renaissance et à l’âge baroque (Droz, 2005), Usages et théories de la fiction: la théorie contemporaine à l’épreuve des textes anciens (Presses Universitaires de Rennes, 2004), La théorie littéraire des mondes possibles (CNRS, 2010), and Fait et fiction: pour une frontière (Seuil, 2016). Interview link

Alexander Yudin is Professor in the Department of World Literature and Theory of Literature at Dragomanov Ukrainian State University and Associate Professor in the Department of Foreign Languages at Kyiv National Taras Shevchenko State University. His research spans philosophy and theory of literature, interpretation, authorial intention, the history of authorship, and M.M. Bakhtin’s aesthetics. He has published two monographs: Text as a Deed and a Way: Poetics of the Performative in Andrei Bitov’s Book of Travels (2008) and Authorship as a Cultural Institution (2016).

Simona Bartolotta is a Humboldt Postdoctoral Fellow on the project Towards a Theory of Post-Anthropocentric Narrative at the Department of English/Institut für Anglistik, Justus-Liebig Universität Gießen. Profile link

Juulia Jaulimo, Postdoctoral Fellow at the University of Helsinki, defended her doctoral dissertation What is Impossible for Fiction? in May 2025.

Daria Kondakova is a Postdoctoral Fellow at the University of Helsinki, currently researching cultural connections between Kyiv and Helsinki (1880–1920) from a post-imperial perspective. Profile link

Theorizing the Nonfiction Distinction

Proposed Seminar, ACLA 2026

Par Alison JAMES le 26 août 2025

- Call for papers: https://www.acla.org/seminar/6ed0dadc-3982-4ae7-8608-9c7f2d1c552e

- Deadline for proposals: October 2, 2025; decisions on seminars by December 1

- Conference dates: February 26–March 1, 2026

- Palais des congrès de Montréal

- Organizer: Dana Glaser, University of Chicago

Fiction et fictionnalité auctoriales dans les littératures d’Asie

Appel à communications pour un colloque à l'Université Sorbonne nouvelle, Paris, 26-27 mars 2026

Par Maëlle SAVINA le 18 juillet 2025

Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 26 et 27 mars 2026

Appel à communications

Organisation : Ashvini Chandrakumar et Maëlle Savina

Échéance de l’appel : 27 octobre 2025

Contact : ashvini.chandrakumar@sorbonne-nouvelle.fr, maelle.savina@sorbonne-nouvelle.fr

Appel à communications

Fiction et fictionnalité auctoriales dans les littératures d’Asie

Dans la théorie littéraire issue de la tradition européenne, la question de l'auteur·rice et de sa figuration fictionnelle sont cruciales et au cœur de nombreux débats, depuis la création des privilèges jusqu'à la « mort de l’auteur » proclamée par Barthes qui reconnaît toutefois la nécessité de cette figure dans Le Plaisir du texte (1973). Par la suite, des études invitent à repenser « la figure de l’auteur » (Couturier, 1995), « l’image de l’auteur » (Amossy, 2009) ou encore « l’écrivain imaginaire » (Diaz, 2007). L’intérêt scientifique pour ce sujet reste d’actualité : en attestent les colloques « Posture d’auteurs : du Moyen-Âge à la modernité » (2013, Lausanne) et « La figure de l’auteur entre hier et aujourd’hui : Posture(s) et esthétique(s) » (2023, Sfax). Par ailleurs, des œuvres récentes jouent avec le rapport entre le réel et des dispositifs de fictionnalité auctoriale (Triste tigre, Neige Sinno, 2023 ou Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle Yon, 2025).

Toutefois, ces questionnements ont porté pour l’essentiel sur les littératures européennes. Comme l’affirme Étiemble au sujet des genres littéraires dans ses Essais de littérature (vraiment) générale (1975), inclure les littératures d’Asie renforce l’intérêt théorique et herméneutique de la recherche en littérature comparée. Dans la continuité d’Étiemble, nous souhaitons poursuivre ces réflexions théoriques et terminologiques à propos de la figure fictionnelle de l’écrivain·e, en élargissant le champ d’études aux littératures asiatiques, sans restriction générique ou chronologique. À partir d’une lecture du Dit du Genji par exemple, Françoise Lavocat analyse une conception de la fictionnalité dans le Japon médiéval et affirme que « rares sont les cultures où personne n’a eu l’intuition de la capacité de l’imagination à créer des mondes » (Lavocat 2016 : 202-203). Plusieurs questions se posent alors : quelles sont les modalités de représentation de l’auteur·rice en Asie ? Quelles méthodologies peuvent être employées pour établir une comparaison ? Comment faire cohabiter l’héritage théorique occidental sur la fiction et l’auteur·rice avec des théories asiatiques méconnues en Europe ? Dans la théorie littéraire tamoule, le poète peut être désigné par plusieurs termes : kavi (கவி), pulavar (புலவர்) voire cittar (சித்தர்). Ils renvoient à des réalités et des représentations différentes (Chevillard, 2014). Cet exemple invite à enrichir et à réexaminer les terminologies auctoriales et les notions qui permettent de les étudier (narratologie, genres, etc.) en prenant en compte les langues et littératures d’Asie.

1 - Fiction et fictionnalité de l’auteur·trice dans ses propres œuvres

Un premier aspect concerne la façon dont les auteurs·rices utilisent la fiction et la fictionnalité pour construire leur propre image : par la construction narrative d’une image de soi dans la fiction (un masque, une persona), par une représentation construite au sein du texte (un ethos) ou bien par une posture assumée dans le paratexte. Jérôme Meizoz (« Ce que l’on fait dire au silence : posture, ethos, image d’auteur », 2009), distingue l’image que cherche à renvoyer l’auteur·rice de celle qui est perçue par les lecteurs et lectrices. Dans certains genres, comme le watakushi-shōsetsu au Japon, traduit littéralement par « roman du “je” », ces présences de l’auteur·rice au sein des œuvres sont empreintes d’ambiguïté. Le shishōsetsu renforce l’équivoque entre auteur, narrateur et personnage dans un récit à la première personne . L’auteur·rice peut se dissimuler par le biais de procédés narratifs ou d’une persona identifiable par ses lecteurs ; c’est le cas dans Déchéance d’un homme (1948) qui participe à intégrer le pessimisme à la représentation auctoriale de Dazai Osamu 太宰治.

Le statut fictionnel d’un texte peut alors être remis en question : l’auteur apparaît dans des adresses directes au lecteur (Rabelais, Scarron), mais il peut également travestir les instances narratives, à travers un narrateur non fiable (Piranesi, Susanna Clarke, 2020) ou bien une métalepse, qui permettent de traduire ce franchissement de niveaux narratifs. Les modalités narratives sont nombreuses et l’auteur·rice peut se métamorphoser : de bête (Je suis un chat, Natsume Sōseki 夏目漱石, 1906 ; Mon oncle le jaguar, João Guimarães Rosa, 1969), il peut se faire avatar divin. Dans l'épopée indienne antique, le Mahābhārata, l’auteur se fictionnalise sous la forme de Ganesh, dieu de la sagesse à tête d’éléphant, au fil des différentes versions vernaculaires du texte en Asie du Sud et du Sud-Est. Ce récit lui serait dicté par Vyāsa, personnage et narrateur, qui incarne à son tour l’auteur.

Ainsi, les dispositifs de fictionnalité employés sont nombreux : récits enchâssés où se multiplient les figures auctoriales et où se superposent les niveaux narratifs (Boccace, Marguerite de Navarre) ou bien les fausses biographies. « Mao Ying zhuan » 毛穎傳 de Han Yu 韓愈, présenté et traduit par Han Jingjing, retrace la biographie d’un individu a priori réel, puisqu’elle respecte les codes du genre (famille, récit de sa vie, etc.). Comme l’indique Han Jingjing, le protagoniste est en réalité un pinceau. L’auteur peut ainsi recourir à des formes narratives identifiables, à un genre précis, en imiter les codes et renvoyer à une référentialité supposée. Les Lettres portugaises (1669) en sont un exemple bien connu. La présence de divers dispositifs fictionnels au fil des siècles, si elle n’atteste pas d’une théorie unifiée de la fiction, montre toutefois que de nombreux auteurs ont joué avec la manière de se représenter.

2 - Fiction et fictionnalité de l’auteur·rice hors les murs

Parmi ces dispositifs, Gérard Genette (Seuils, 1987) mentionne notamment les préfaces fictionnelles. Il dévoile ainsi le jeu ludique entre l’auteur, sa représentation fictive et le lecteur dans les seuils, à l’image de la construction fictionnelle de Mishima Yukio 三島由紀夫, véritable metteur en scène de soi dans ses œuvres et ses paratextes. Dans le théâtre de l’Inde ancienne, la mise en abyme du dramaturge participe à sa représentation métathéâtrale. Le drame de Kâlidâsa कालिदास Shakuntalâ s’ouvre par un prologue où le directeur de la troupe mentionne l’auteur et annonce sa pièce nouvelle. L’apparition de l’auteur dans ce seuil connaît un succès jusqu’en Europe au XIXe siècle (Le Blanc, 2014) avant d’être redécouvert récemment (agrégation de lettres, 2023-2024). Par ailleurs, en Inde, différentes anthologies exaltent sa légende de grand poète et de « serviteur de Kali » (Ebbesen, 1995). La portée de la réception peut donc rendre une figure d’auteur plus ou moins familière.

Yan Lianke 阎连科, autre auteur récemment étudié lors de l’agrégation de lettres, (2024-25), nous invite à considérer comment ces jeux de fictionnalisation auctoriale se manifestent. Dans son discours de réception du prix Hongloumeng (présenté et traduit par Gan Lu), il associe l’écrivain à la fois à un archétype espagnol, Don Quichotte, à un personnage chinois, Ah Q ou encore au « cheval enchanté » des Mille et une nuits. La fabrication fictionnelle de l’écrivain s’inscrit dans un dialogue diachronique complexe où se mêlent divers modèles. En Asie, quelles images de l’écrivain·e se construisent et dans quel imaginaire culturel s’inscrivent-elles ?

Les discours ou les entretiens peuvent être le lieu d’une mise en scène de soi par l’auteur·ice. José-Luis Diaz les a théorisés à travers la notion de « scénographies auctoriales comme techniques de marketing », qui créent un « écrivain imaginaire » voire un « écrivain-type » (2019 : 46-7). Balzac, vedette de sa propre vie, incarne bien ces pratiques; la presse et les médias ont contribué à sa fictionnalisation, jusqu’à en faire un personnage. Quelles seraient alors les modalités de mise en scène auctoriales employées dans les littératures d’Asie ?

Au-delà des auteurs ou autrices, la constitution du corpus ainsi que le choix d’un nom contribuent à ériger une figure fictionnelle à l’instar de la poétesse tamoule Avvaiyar ஔவையார், dont le nom désigne une vieille femme, sage et respectable. Selon Abithana Chintamani (An encyclopaedia of Tamil literature, 1910), il pourrait renvoyer à trois poétesses de différentes époques, du Ier au XIIIe siècle. La mise en recueil de ses poèmes et la création d’anthologies (Puṟanāṉūṟu, Les quatre cents puram) élaborent une figure emblématique. Cette représentation se retrouve dans les arts, où elle apparaît toujours sous les traits d’une vieille ermite.

Ainsi, la figure auctoriale se manifeste dans ses représentations diégétiques et au-delà, à travers le paratexte, l’épitexte public, l’épitexte privé, voire l’iconographie. Nous souhaiterions ouvrir une réflexion non exhaustive mais qui prendrait en compte la diversité et l’intérêt des littératures d’Asie. Les objectifs sont de nourrir les questionnements sur la fiction et fictionnalité de l’auteur·rice et de mettre en lumière l’importance de ces littératures et de leur transmission.

—

Organisation : Ashvini Chandrakumar, Maëlle Savina

Comité scientifique : Françoise Lavocat, Claudine Le Blanc, Tristan Mauffrey, Nina Soleymani Majd

Échéance de l’appel : 27 octobre 2025

Date de l’évènement : 26 et 27 mars 2026

Lieu de l’événement : Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Contact : ashvini.chandrakumar@sorbonne-nouvelle.fr, maelle.savina@sorbonne-nouvelle.fr

—

Pour une bibliographie indicative, voir ici: https://www.fabula.org/actualites/128655/fiction-et-fictionnalite-auctoriales-dans-les-litteratures-d-asie.html

Helsinki: Seminar on the question of Fictionality

deadline: 15 August 2025

Par Kai MIKKONEN le 7 juillet 2025

The keynote speaker will be Nicholas Paige, Professor of French Literature, University of California/Berkeley.

Other invited speakers include: Associate professor Alexander Yudin, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine (online), and PhD Juulia Jaulimo (University of Helsinki). Postdoc researcher Daria Kondakova (University of Helsinki, formerly Dragomanov University, Kyiv) will provide comments to Alexander Yudin’s presentation.

Professor Paige is best known for his Technologies of the Novel: Quantitative Data and the Evolution of Literary Systems (Cambridge UP, 2021), which aims to be the first quantitative history of the novel via a systematic sampling of French- and English-language novels over the years 1600-1830, and Before Fiction: The Ancien Régime of the Novel (U Penn Press, 2011) that provides a history of the novel from the point of view of fictionality. Fictionality here refers mainly to the notion that literary characters need not be “real people” but can still be credible and compelling. Please see Prof. Paige’s home page: https://french.berkeley.edu/people/nicholas-paige

Please get in touch with me if you are interested in participating in the meeting and giving a paper. The event is organized as part of the research seminar in literary studies and under the auspices of the Method and Matter research network at the University of Helsinki. The deadline for proposals is 15 August 2025.

Contact: kai.mikkonen@helsinki.fi Kai Mikkonen, professor in comparative literature, University of Helsinki.

Avatars, Assistants, Chatbots. New Fictional Characters in Contemporary Culture (From Literature to New Media)

Warsaw, 8-9 April

Par Anne BESSON le 11 mars 2025

The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, April 8–9 2025Conference partner: The Games Studies Research Centre, The University of Silesia, Katowice

Avatars, Assistants, Chatbots.New Fictional Characters in Contemporary Culture (From Literature to New Media)

https://sdnh.uw.edu.pl/en/2024/12/conference-avatars-assistants-chatbots-new-fictional-characters-in-contemporary-culture-from-literature-to-new-media/

The Department of Historical Poetics and the Center for Digital Humanities at the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences cordially invite you to the international conference “Avatars, Assistants, Chatbots. Fictional Characters in Contemporary Culture (From Literature to New Media)”.

The conference aims to reflect on the status of a technological fictional entity in various practices of contemporary multi-media culture. The collective imagination holds firmly cyborgs, androids, and xenomorphs. The interactive technological entities with anthropomorphic characteristics pose a new challenge for cultural, media, and literary reflection on fictional creations. The development of technology and the media revolution gave rise to the emergence of previously unprecedented classes of entities, starting with virtual assistants providing support in the use of digital devices, avatars as real people's identities, and ending with the famous Chat GTP. They radically change the existing concepts of ontology and the identity of a fictional character, transform the definition of fiction, and complicate the relationship between the recipient of fiction and the character immersed in fiction. Moreover, the culture of convergence has enabled the appearance of characters functioning in complementary stories across media (Thon 2016). Transfictionality (Saint-Gelais 2011) allows them to appear in various extensions of earlier fiction. We want to reflect on the ontology of these digital companions of today’s participants in digital culture and their relationships with the protagonists of printed and digital literature to recognize potential similarities between them and fundamental differences. The principles and effects of various interactions with the technological “other” also seem to demand profound discussion, starting from using avatars in digital media, through the problems of digital translation, to the consequences of these interactions for communication theory (Meadows 2008).

One of the consequences of these uses of avatars is also the process of blurring the border between participants in fictional events, and the inhabitants of fictional worlds (Maj 2019) and their recipients/ users (in video games, digital literature, virtual or augmented reality, digital applications and utility programs). The process of becoming the protagonist of a story often takes place in real time via streaming on social media, and it achieves global reach. Activating the recipient and including him in the world of narrative (in printed and digital literature (Winiecka 2020) and video games (Kłosiński 2018)) can be grasped in its fluctuating, historical forms (cf. various strategies of addressing the addressee in literary communication, narrative genres and forms based on the implied presence of the listener). Another area of reflection may be the analysis of techniques for breaking the fourth wall (Brown 2013) and metaleptic procedures (Hanebeck 2017), aimed at questioning the division of the roles of the fictional character and the recipient of fiction (in literature and the visual arts). Worth considering are also experiments with the embodiment of the recipient as a category in both the construction of a multimedia text and the environment of its reception.Literary scholars, media scholars, designers, and video game researchers interested in the practices and forms of multimedia digital culture are kindly invited to discuss these issues of contemporary culture.

Special guests include:

prof. Alice Bell (Sheffield Hallam University)prof. Jan-Noël Thon (Universität Osnabrück)dr hab. Michał Kłosiński (Uniwersytet Śląski)

ATTENTION FICTION ! MONDES IMAGINAIRES, POSSIBLES NARRATIFS ET FICTIONS PENSANTES DE L'ÂGE CLASSIQUE AUX INTELLIGENCES ARTIFICIELLES

Colloque à Cerisy du 19 au 25 juin 2025 organisé par Françoise Lavocat et Franck Salaün

Par Charlotte KRAUSS le 21 juin 2025

D'après Orson Welles, Don Quijote, 1955-1972,

inachevé, sortie posthume en 1992

ATTENTION FICTION !

MONDES IMAGINAIRES, POSSIBLES NARRATIFS ET FICTIONS PENSANTES

DE L'ÂGE CLASSIQUE AUX INTELLIGENCES ARTIFICIELLES

DU JEUDI 19 JUIN (19 H) AU MERCREDI 25 JUIN (14 H) 2025

DIRECTION :

Françoise LAVOCAT, Franck SALAÜN

COMITÉ D'ORGANISATION :

Nathalie KREMER, Anthony MANGEON, Pascal NOUVEL

pour plus d'infos: https://cerisy-colloques.fr/fiction2025/

ARGUMENT :

Longtemps considérée comme contraire au savoir et à l'utile, trompeuse, corruptrice, la fiction a largement pris sa revanche. On lui prête aujourd'hui d'innombrables vertus (pour l'éducation de l'enfant à la sociabilité, pour le développement de l'empathie chez l'individu, pour le soin et même pour la préservation de l'espèce), tant et si bien que la frontière entre le fictif et le réel peut parfois sembler disparaître. Elle dirait aussi bien ou mieux la réalité que le récit historique, elle permettrait au lecteur de développer son sens moral ou d'accéder à la complexité du réel en le plongeant dans des expériences de pensée ou des études de cas.

Ce colloque réunira des écrivains, des universitaires et des comédiens dans le but de dresser un état des lieux des théories et des usages de la fiction, en explorant notamment les oppositions traditionnelles ou plus récentes, les frontières et les intersections. On s'interrogera collectivement sur ce retour en grâce et les éventuels malentendus qu'il pourrait cacher, mais surtout sur la nature de la fiction, ses présupposés anthropologiques et ses multiples potentialités. Les conférences, tables rondes, ateliers et spectacles permettront en particulier d'explorer les mondes imaginaires, les possibles narratifs et les fictions pensantes.

MOTS-CLÉS :

Éducation, Fake news, Fiction, Fictionnalité, Imagination, Intelligence artificielle, Philosophie, Réalité, Récit, Référentialité, Roman, Story-telling, Théâtre, Théorie littéraire

CALENDRIER PROVISOIRE (19/06/2025) :

Jeudi 19 juin

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, des colloques et des participants

Vendredi 20 juin

USAGES ET FRONTIÈRES DE LA FICTION DU XVIe SIÈCLE À AUJOURD'HUI

Matin

Françoise LAVOCAT, Pascal NOUVEL & Franck SALAÜN : Introduction

Présentation de la Société internationale des recherches sur la fiction et la fictionnalité (SIRFF)

Après-midi

Charlotte KRAUSS : Les Cités obscures de Schuiten et Peeters comme fictions pensantes

Les dangers de la fiction, atelier avec l'aide de Luca PENGE

Soirée

Linda GIL : Cunégonde ou Voltaire contre ses interprètes [conférence interactive]

Samedi 21 juin

Matin

TÉMOIGNAGE ET FICTION

Dominique MEMMI : Vers une vengeance des femmes ? Fictions et sciences sociales

Aude DÉRUELLE : Le désir de roman des historiens

Après-midi

L'UNIVERS DU ROMAN SANS FICTION. AUTOUR DU TRAVAIL DE PATRICK DEVILLE

Table ronde et lectures, avec Patrick DEVILLE, Linda GIL, Françoise LAVOCAT et Franck SALAÜN

Soirée

En commun avec le colloque en parallèle : L'équipe de film à l'épreuve du territoire

Dimanche 22 juin

Matin

PENSER DANS ET PAR LA FICTION

Ridha BOULAÂBI : Mise en fiction des enjeux postcoloniaux

Anthony MANGEON : Fictions primates : quand les singes parlent [visioconférence]

Après-midi

ESPACES FICTIONNELS

Franck SALÄUN : Figurer la grande pantomime du Neveu de Rameau, avec Michel TOMAN

À propos de La Blessure et la Soif, avec Pascal NOUVEL, Laurence PLAZENET et Catherine SCHAUB

Soirée

La Blessure et la Soif, lecture par Cassandre VITTU DE KERRAOUL

Lundi 23 juin

Matin

ARBITRAIRE DU TEXTE ET VÉRITÉ DE LA FICTION

Franc SCHUEREWEGEN : Attention fiction d'auteur (sur Racine, entre autres)

Sjef HOUPPERMANS : Impressions d'Afrique de Raymond Roussel

Répondante : Camille BORTIER

Après-midi

DÉTENTE

Soirée

En commun avec le colloque en parallèle : L'équipe de film à l'épreuve du territoire

Mardi 24 juin

Matin

LES ENJEUX DU RÉCIT

Colas DUFLO : Le "roman politique" au XVIIIe siècle ou la philosophie politique par fiction

Pascal NOUVEL : Histoire, politique et puissance du narratif

Après-midi

Présentation de mise en voix de contes, écrits par les élèves de 6ème du collège Anne Heurgon-Desjardins de Cerisy-la-Salle

FAÇONS DE REPRÉSENTER

Ivan JABLONKA : Représenter le féminicide avec des fictions

Nathalie KREMER & le ZufallKollektiv : Mettre en scène le Pygmalion de Rousseau

Soirée

Pygmalion de Rousseau, spectacle par le ZufallKollektiv (Suisse) : Dominique BOURQUIN, Joséphine DE WECK, Simon LAMBELET, Nicolas MÜLLER et Michel TOMAN

Mercredi 25 juin

Matin

MYSTIFICATIONS, SAVOIRS, DROITS : L'AVENIR DE LA FICTION

Table ronde, puis Rapports d'étonnement des doctorants (coordonnés par Luca PENGE)

Après-midi

DÉPARTS

SOUTIENS :

• Institut universitaire de France (IUF)

• Institut de recherche sur la Renaissance, l'Âge classique et les Lumières (IRCL, UMR 5186)

Boucles : voyages temporels et paradoxes causaux

Colloque international à l'Université de Poitiers, 4-6 juin 2025

Par Jessy NEAU le 13 mai 2025

Colloque international organisé à l'Université de Poitiers dans le cadre du cycle "Temporalités" (UQAM / Univ. de Bourgogne / Rennes 2 / Paris 8 / Univ. de Bretagne Ouest / Montpellier 3 / Université de Poitiers)

Organisation: Jessy NEAU (Poitiers)

Programme

Université de Poitiers

Salle des Actes, UFR Lettres et Langues

Mercredi 04/06

14h : Ouverture du colloque

14h30 : Boucles et Histoire, boucles et uchronies

• Eric Puisais (Niort): « Et si Schrödinger… variations sur l’uchronie »

• Jean-Jacques Defert (Saint Mary’s): « Slipstreams dans la production culturelle autochtone »

15h40 : Boucles et dystopie

• Isabelle-Rachel Casta (Artois): « Moorcock et Vermes, une cyclicité à glacer le sens : quand le Christ n’est jamais venu et qu’Hitler se met à renaître…»

• Stanislas Derrien (Orléans): « ‘Stasis, but with circulation’ : Désamorcer la boucle, désenrayer le monde dans les "limbotopies" de Jasper Fforde »

17h : Conférence plénière de Françoise Lavocat (Sorbonne Nouvelle): « Narrations circulaires et paradoxe de la fiction »

Jeudi 05/06

9h00 : Macro-boucles : amplitude, cyclicité

• Anne Besson (Artois) : « Le cycle fait-il boucle ?»• Florent Favard (Lorraine), « Évolutions des boucles temporelles sérielles télévisuelles »

11h30 : Macro-boucles II

• Stella Louis (Sorbonne), «Deadpool… ou deadloop? l’exemple d’un personnage à la recherche d’un super-pouvoir narratif pour sortir de la boucle temporelle du MCU et sauver sa propre fiction »

• Sophie Beaulé (Saint Mary’s), «‘Vous êtes ICI’ : spirales et boucles dans le cycle du Pont d’Élisabeth Vonarburg»

13h30 : Itérations, récurrences

• Hélène Machinal (Rennes 2), « Des boucles aux voyages dans le temps : le cas de The Lazarus Project »• Nicole Bastin (Rennes 2), « The Last of Us Part II : la boucle interactive, pivot d’une dissertation sur le traumatisme »

• Marc Ang-Cho (Poitiers), « Deathloop: Le fonctionnement narratif et vidéoludique d’une boucle temporelle aliénante »

16h30 : Conférence plénière d’Elaine Després (UQAM): « Les boucles temporelles télésérielles: quand la contrainte ouvre des espaces de liberté »

Vendredi 06/06

9h00 : Trans-boucles : intertextualité, transfilmicité des boucles

• Denis Mellier (Poitiers), « Hitchcock 24/24 : les cernes et le permanent »

• Alistair Rolls (Newcastle), « Refaire des bords de fleuve : la quasi-gémellité de Fred Vargas »

11h30 : Retro-boucles : destins parallèles et nostalgie

• Jean-François Chassay (UQAM), « New York, la ville aux sentiers qui bifurquent »

• Louis-Paul Willis (UQAT), « Origines du désir : sur la mécanique nostalgique des boucles temporelles »

13h30 : Micro-boucles : suspensions, irruptions

• Charlotte Krauss (Poitiers), « Tourner en boucle : quand la tempête de neige brouille les pistes du temps et de l’espace »

• Anthony Morin-Hébert (UQAM): « Deux minutes plus tard : la latence au quotidien. Compression et démultiplication de la boucle causale »

15h30 : Morpho-boucles : formes et médialités de la boucle

• Alice Letoulat (Poitiers), « Formes du palindrome filmique chez Manoel de Oliveira »

• Camila Navas Andreoni (Poitiers), « Boucles temporelles en bande dessinée : récitatifs, pages blanches, sous-découpage»

17 h : clôture du colloque

« Littératures de l'imaginaire et Théories de la fiction »

Par Anne BESSON le 27 janvier 2025

Séminaire doctoral organisé par Charlotte Arnautou et Aurélie Thiria-Meulemans

Jeudi 23 janvier 2025, en ligne : Laurent Folliot (Paris) -« Le récit lovecraftien, ou l'art de la défamiliarisation cosmique »

Lundi 10 février 17h15 > 18h45 : Marie-Françoise Montaubin (Amiens) - Le(s) monde(s) de Jules Verne" (UPJV Amiens, Citadelle, salle E.002)

Mardi 25 mars17h > 18h30 : Anne Besson (Université d’Artois, Arras) -"Entre revendication de la fiction et impact sociopolitique, la double injonction paradoxale des littératures de l'imaginaire en France aujourd'hui" (Université d’Artois, campus d’Arras, Maison de la recherche, salle I0.02)

Lundi 28 avril 17h15 > 18h45 : Nathalie Saudo-Welby (Amiens) -"Strange cases of familiarity in late-Victorian romance". (UPJV Amiens, Citadelle, salle E.002)

Toutes les

séances sont accessibles grâce au lien permanent :

Y a-t-il une fictionnalité japonaise ? - à propos de Fictionnalité et les romans (Hitsuji Shobo, 2022)

Par Edgar DUBOURG le 17 juin 2024

Lien Google Meet: meet.google.com/jsj-yven-uuy

Fictionnalité et les romans (Hitsuji Shobo, 2022) est un recueil d'articles co-édité par deux spécialistes de la littérature japonaise (Kohei Takahashi et Yoshiki Hidaka) et un spécialiste de la littérature française (Akihiro Kubo). Le volume est composé de trois parties : 1) quatre chapitres qui présentent les enjeux actuels des théories de la fiction et des particularités de la littérature japonaise à cet égard ; 2) quatorze articles dont chacun constitue une étude de cas : les écrivains reconnus qui vont de Mori Ogai à Ogawa Yoko en passant par Tanizaki Junichiro ou Murakami Haruki, mais aussi les auteurs peu connus comme Tachibana Sotoo ou Oizumi Kokuseki sont analysés à l'appui de la théorie de la fiction ; 3) une bibliographie détaillée qui regroupe des travaux importants de la théorie de la fiction - y compris les ouvrages des théoriciens japonais - selon l'ordre chronologique. Le livre a donc double objectif. Il se veut à la fois une introduction de la théorie de la fiction dont l'importance n'est pas largement connue au public japonais et un apport pour le comparatisme. Y a-t-il une fictionnalité japonaise ? - le volume essaie d'apporter une réponse à cette question.

Séminaire de narratologie : La métalepse

Par ADMIN SIRFF/ASIFF le 12 avril 2023

Paris, Maison de la Recherche 4, rue des Irlandais.

20-22 avril 2023.

Vingt ans après le congrès parisien qui a été à l’origine d’un véritable changement de paradigme dans les études narratologiques consacrées à la métalepse, le Seminario permanente di Narratologia, qui en est désormais à sa cinquième édition, souhaite prolonger davantage les réflexions en la matière, en accordant une importance particulière au rapport que la métalepse peut entretenir avec la fictionnalité, ainsi qu’aux enjeux de ce procédé en termes de « poétique historique » et d’interaction avec les lecteurs. Certains des plus grands spécialistes européens de la métalepse échangeront à cette occasion au sujet des approches théoriques les plus récentes, afin de tester la pertinence des catégories esthétiques et interprétatives actuellement employées, mais aussi pour développer de nouvelles pistes, notamment à partir d’un éventail d’études de cas. Encore plus que dans les précédentes éditions du Séminaire, il s’agira de franchir le périmètre des études littéraires à proprement parler, dans le but de privilégier la perspective intermédiale, et d’inclure dans le champ d’analyse des objets aussi variés que la BD et les jeux-vidéos.

Expériences de pensée, Littérature, arts et sciences

Par Théo Blatz le 27 février 2024

Event: Thought experiments. Literature, arts, science.

Journée d’étude organisée par FoReLLIS B3 le vendredi 27 mars 2020 à l’Université de Poitiers

Programme

9h20 : accueil

9h45 : Laurence Dahan Gaida (Université de Besançon) Y a-t-il des expériences de pensée littéraires ?

10h30 : Mathias Lavin (Université de Poitiers, FoReLLIS B3) L’image pense-t-elle quand elle parle ?

11h15 : pause-café

11h30 : Rémi Plaud (doctorant, Université de Poitiers, FoReLLIS B3)

« La transparence et l’obstacle épistémologique »

Usages de l’expérience de pensée et de ses autres chez Melville, France, Gourmont, Schwob et Chesterton.

12h15 : pause de midi

14h15 : Matilde Manara (doctorante, Université Paris 3 Sorbonne nouvelle) Les spores du possible. La poésie lyrique comme « méthode de pensée »

15h : Amelia Gamoneda (Université de Salamanque) Poésie et expérience de pensée des qualia.

15h45 : pause-café

16h : Francisco Gonzalez Fernandez (Université d’Oviedo) Si une expérience m’était contée…

16h45 : Christine Baron (Université de Poitiers, FoReLLIS B3) Émotions, jugement et états de conscience.

17h30 : Fin de la journée d’étude

Contact

Charlotte Krauss (MCF HDR de Littérature comparée, Université de Poitiers, FoReLLIS B3) (charlotte.krauss@univ-poitiers.fr)

Christine Baron (Professeur de Littérature comparée, Université de Poitiers, FoReLLIS B3) (christine.baron@univ-poitiers.fr)

Argumentaire

La notion d’expérience de pensée, familière aux sciences, se décline de bien des manières en littérature ; qu’elle soit le fait d’un personnage de fiction ou que la pratique littéraire elle-même soit considérée comme une expérience de pensée. Cette journée d’études aura pour finalité de caractériser ce qu’on entend par expérience de pensée : un état provisoire, suscité en vue de résoudre un problème, une suspension du jugement, la création d’une fiction heuristique, ou encore l’émergence de ce qu’on appelle un « état intermédiaire de conscience ». S’il existe une tradition de l’analyse de l’expérience de pensée (notamment chez Musil), celle-ci peut être également réfléchie selon d’autres paradigmes, notamment en cinéma, en bande dessinée ou dans d’autres arts. Elle peut être aussi réfléchie à partir de la nature anthropologique des comportements qu’elle active (perception de la temporalité, de son propre corps, d’autrui, états mentaux et physiologiques etc…)

A quel type de rapport au réel, à la fiction ouvre l’expérience de pensée ? Comment est-elle surexposée dans certaines œuvres ? Comment constitue-t-elle la condition propre de notre relation à certains arts (immersion spectatoriale entre autres au cinéma ou dans le jeu vidéo) ? Y a-t-il des contenus spécifiques à celle-ci ? Autant de questions que cette journée d’études contribuera à poser à partir de diverses modalités et de divers arts et supports (BD, cinéma et numérique, littérature, série, musique).

Colloque “Fiction et Sciences sociales” (Montpellier)

Par Anne BESSON le 30 mai 2024

Colloque “Fiction et Sciences sociales” (Montpellier)

Colloque international, 16 & 17 mai 2024, Site Saint Charles de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier

Argument : « Nous souhaitons à travers ce colloque créer un espace de discussion – une « communauté de langage » – autour de la fiction et de ses liens possibles avec l’anthropologie, et plus généralement avec les sciences sociales. La thématique n’est pas nouvelle puisqu’en 2014, un colloque a déjà eu lieu à l’université Paris 1 intitulé « Fiction et sciences sociales. Bonnes et mauvaises fréquentations. » Il avait été question des rapports de concurrence, de collaboration et de complémentarité entre la fiction et les sciences sociales. Le colloque que nous organisons sera l’occasion d’une part, de prolonger ces réflexions entamées en 2014 et d’autre part de les déborder afin de penser certains usages plus récents de la fiction en sciences sociales, notamment à travers celui de « l’enquête fictionnelle ». »

Jeudi 16 mai 2024

13h – ACCUEIL PARTICIPANTS

Ouverture officielle

Directrice Pôle de Recherche Sciences Sociales – Irena GORGESCU Laboratoires organisateurs :

Yann BELDAME & Éric PERERA (SantESiH), Jérôme SOLDANI (SENS), Pierre PHILIPPE-MEDEN (RiRRa21), Godefroy LANSADE (CRISES)

A- 1 : ENQUÊTE FICTIONNELLE (PARTIE 1)

- Bernard TRAIMOND. La fiction dans l’atelier de l’anthropologue. La dissolution des différences

- Danielle PASCAL-CASA. Le décentrement des récits

- Yann RAMIREZ. La dystopie : une anthropologie consciente ou désespérée

15h10 – PAUSE CAFÉ

A- 2 : ENQUÊTE FICTIONNELLE (PARTIE 2)

- Océane PERONA. Romancer sa thèse : d’une enquête sur la police de viols au roman policier

- Alexandre DUBUIS. Quand la fiction rend la réalité communicable et anonyme : Usage et traitement de la fiction dans les recherches sociologiques sur la brûlure grave

- Lucie ANGHEBEN & Eva RAYNAL. « Tu ne seras pas sauvé » : l’écriture de fiction comme contre-enquête et appel à la réflexion sur les tragédies maritimes contemporaines

16h45 – PAUSE CAFÉ

A- 3 : IMAGES ET SHS : INTERACTIONS RÉCIPROQUES

- Yves LABERGE. Anthropologie des médias, lectures des imaginaires sociaux : une même structure narrative dans la culture populaire ?

- Camille PARRAU. Le cinéma asilaire, une contre-analyse de la société américaine

- Michèle PEDEZERT. La métaphore cinématographique pour faire vivre l’expérience de terrain : quelles relations entre fiction et émotion dans le récit littéraire

Vendredi 17 mai 2024

8h – ACCUEIL PARTICIPANTS

A- 4 : ANTHROPOLOGIE ET FICTION LITTÉRAIRE

- Mohamed OULOUHDOCH. La question migratoire entre création fictionnelle et analyse sociocriitique dans Btina, Sous le ciel de Séoul de JMG le Glézio

- Antoine MARSAC. Les lieux de l’auto-fiction d’Annie Ernaux : après toutes Les Années

- Mara Magda MAFTEI. Littérature contemporaine et anthropologie (politique, prospective)

- Erika MARTELLI. De Michel Leiris à Emmanuel Carrière : ethnologie du Soi et non fiction

10H10 – PAUSE CAFÉ

A- 5 : FICTIONNALISER L’ENQUÊTE

- Thomas ALAM & Nicolas BUE. La BD vulgarise t-elle les sciences sociales ?

- Frédéric DEBOMY & Lilian MATHIEU. La bande dessinée Prostitutions ou le récit graphique d’une réalité sociologique plurielle

- Noémie REGNAUT. Heroes 2, une enquête théâtrale sur la crise écologique

- Kassia ALEKSIC. D’une thèse en anthropologie vers une création théâtrale

12h10 – BUFFET

A- 6 : MISE EN SCÈNE DES SCIENCES SOCIALES

- Arianna Berenice DE SANCTIS. Fictionnaliser l’expérience anthropologique par la mise en scène La vie réinventée de Kirsten Hastrup dans Talabot

- Jean Marc LEMONNIER, Pierre PHILIPPE-MEDEN & Laurent BERGER. Le biographe dramaturge en sciences humaines et sociales

- Camille RICAUD. Fiction et fake news en management : caractéristiques, rôles et effets de la circulation d’une fiction de terrain

15H40 – PAUSE CAFÉ

A- 7 : L’ATELIER DE LA FICTION

- Jonathan BRESSON. La méthode épistolaire, confronter la fiction par le récit ethnographique sensible

- Lucien DERAINNE. Fictions d’objectivité et méthodologie des sciences humaines

- Khaoula CHELLOUAI & Lobna RAISSI-DJEFFARI. La mise en récit de l’histoire entre fait et fiction

- Responsable :

Éric Perera (SANTESIH) - Url de référence :

https://santesih.edu.umontpellier.fr/congres/ - Adresse :

Site Saint Charles de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier – voir sur une carte